Как погибла Тартария? Часть 1

Великой Тартарии на нашем сайте посвящено немало публикаций и документальных фильмов, но эта тема не может исчерпать себя. Автор статьи, используя спутниковые снимки и топографические карты Сибири, пытается найти причины исчезновения ВСЕХ следов культурной и экономической деятельности жителей огромной империи.

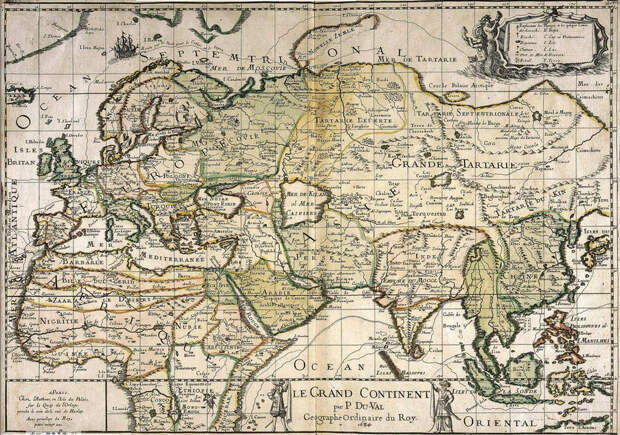

О том, что до начала 19 века на территории современной Сибири существовало огромное государство «Тартария» сегодня написана масса статей и снято несколько документальных фильмов, в том числе опубликованных на сайте «Крамола»:

«Великая Тартария, только факты»

«Великая Тартария - только факты. "Римская" Империя»

«Великая Тартария - только факты. Грифон»

«Флаг и герб Тартарии. Часть 1»

«Флаг и герб Тартарии. Часть 2» Я не буду пересказывать все факты и доказательства существования Тартарии, это займёт слишком много места. Желающие могут ознакомиться с ними по приведённым выше ссылкам. На мой взгляд, они достаточно убедительные и исчерпывающие. Вопрос в другом. Каким образом такое огромное государство, с огромным населением, со множеством городов, вдруг исчезло без следа? Почему мы не находим останков городов, объектов экономической инфраструктуры, которые обязаны быть в любом большом и развитом государстве. Если жило большое количество людей, они должны были торговать, перемещаться между городами. А это значит, что должны быть дороги и мосты, множество посёлков вдоль них, которые обслуживают караваны и т. п.

Я не буду пересказывать все факты и доказательства существования Тартарии, это займёт слишком много места. Желающие могут ознакомиться с ними по приведённым выше ссылкам. На мой взгляд, они достаточно убедительные и исчерпывающие. Вопрос в другом. Каким образом такое огромное государство, с огромным населением, со множеством городов, вдруг исчезло без следа? Почему мы не находим останков городов, объектов экономической инфраструктуры, которые обязаны быть в любом большом и развитом государстве. Если жило большое количество людей, они должны были торговать, перемещаться между городами. А это значит, что должны быть дороги и мосты, множество посёлков вдоль них, которые обслуживают караваны и т. п.

Отсутствие большого количества материальных следов на территории Сибири является одним из самых весомых аргументов в устах сторонников официальной версии истории, согласно которой «Тартария» всего лишь миф, который старые картографы нанесли на карту. Если бы в Сибири существовало огромное государство с многомиллионным населением, то там должно быть множество городов, поселений, дорог, их связывающих, и прочих следов жизнедеятельности. Но по факту мы этих следов в Сибири в должном количестве, по их мнению, не наблюдаем.

В одной из статей, также опубликованной на портале «Крамола», автор пытается дать объяснение, куда могла исчезнуть Тартария. Если кратко,то, по мнению автора, Тартария была уничтожена массированной ядерной бомбардировкой, которая выжгла леса в Сибири и на Урале, а также, якобы, оставила множество воронок от ядерных взрывов.

Сразу скажу, что я не отрицаю того, что примерно 200 лет назад были произведены ядерные взрывы. После прочтения данной статьи, а также знакомства с видеофильмами «Искажение истории» с Алексеем Кунгуровым, несмотря на первоначальное скептическое отношение к этой версии, мне самому с друзьями удалось найти несколько следов от ядерных взрывов, в том числе очень хорошо читаемую воронку в 40 км. от Челябинска, где я живу, в районе города Еманжелинск. Диаметр этой воронки 13 км (оригинальный размер изображений доступен по клику на картинку): Но у этой версии есть серьёзная проблема. Во-первых, она не объясняет исчезновение всех следов культурной и экономической деятельности жителей огромной империи.

Но у этой версии есть серьёзная проблема. Во-первых, она не объясняет исчезновение всех следов культурной и экономической деятельности жителей огромной империи.

Во-вторых, чтобы произвести подобную тотальную зачистку территории, необходимо было подорвать очень много ядерных зарядов. Фактически необходимо было покрыть всю территорию Сибири равномерной сеткой взрывов, с шагом порядка 100-150 км, а, может, и меньше. Мало того, изучая старые карты, я обнаружил, что на некоторых из них на территории Сибири изображено очень много городов, особенно в области между реками Иртыш и Обь. То есть, в то время тут была достаточно высокая плотность населения. А это значит, что без подобной плотной бомбардировки неизбежно бы выжило достаточно много людей, а также осталось много мелких и средних населённых пунктов. На деле же выясняется, что большая часть населённых пунктов на территории той же Челябинской области были основаны как раз в первой половине 19 века, причём в промежутке от 1825 до 1850 года. Мало того, есть версия, что некоторые из городов и посёлков, которые якобы основаны в 18 или даже в 17 веках и упоминаются в различных документах, были построены заново на месте когда-то существовавших поселений или рядом с ними (подробнее про эту странность я расскажу ниже).

Проблема в том, что в случае подобной массированной равномерной бомбардировки мы должны наблюдать на территории Сибири как раз более-менее равномерную сетку из воронок, но, увы, мы её там не наблюдаем. Некоторое количество воронок и других следов наблюдается в районе Урала и Поволжья (восточный берег Волги). А дальше от Урала на восток подобных следов, характерных для ядерных взрывов, не наблюдается.

Но, если внимательно посмотреть на спутниковые снимки территории Сибири, то мы можем обнаружить там совсем другие следы!

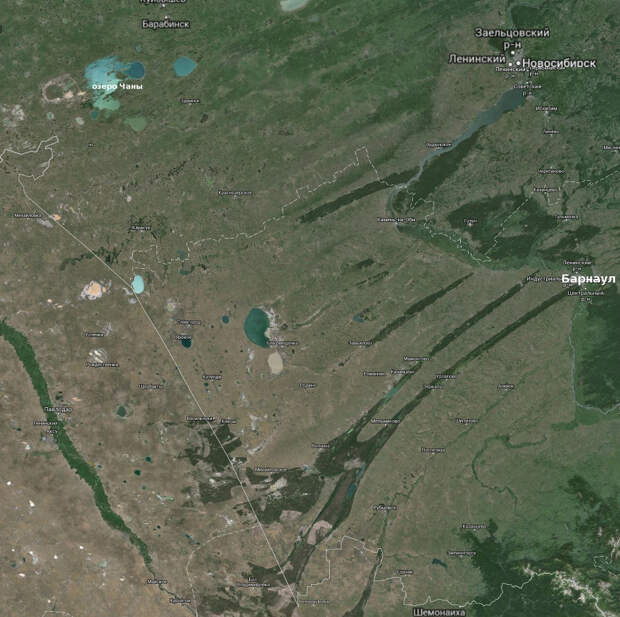

Впервые на эти необычные объекты моё внимание обратил мой тесть, Карпаев Василий Алексеевич, несколько лет назад. Причём, они хорошо видны как на спутниковых снимках, так и на топографических картах, и большинству известны как «Сибирские ленточные боры». Это несколько узких полос сосновых боров, шириной в среднем 5 километров, которые тянутся от реки Обь по диагонали с северо-востока на юго-запад практически до реки Иртыш. Длина самой большой линии более 240 км. По профилю это широкие углубления, глубиной от 20 до 200 метров. Согласно официальной легенде, эти траншеи были прорыты ледником много тысяч лет назад, после чего они заросли «реликтовыми» борами.

Это несколько узких полос сосновых боров, шириной в среднем 5 километров, которые тянутся от реки Обь по диагонали с северо-востока на юго-запад практически до реки Иртыш. Длина самой большой линии более 240 км. По профилю это широкие углубления, глубиной от 20 до 200 метров. Согласно официальной легенде, эти траншеи были прорыты ледником много тысяч лет назад, после чего они заросли «реликтовыми» борами.

Но данное объяснение про «следы ледника» можно принять только, если не задумываться о том, что же мы на самом деле такое видим на снимках и картах. Подобные следы не могут быть оставлены ледником. Теория ледникового происхождения подобных образований берёт свои корни из наблюдений за последствиями движения ледников в горной местности, в частности, в Альпах. В горах, за счёт большого перепада высот, лед, действительно, начинает течь, прорывая на своём пути траншеи и ущелья. Но то, что аналогичные по силе воздействия и размерам следы могут образовываться на относительно равнинной местности, где мы наблюдаем «ленточные боры», это лишь предположение. Даже, если допустить, что был мощный ледовый слой, которые «отползал» на север, то лёд должен был стекать по существующему рельефу местности. При этом ледник никогда не будет «сползать» строго по прямой линии, так же, как реки никогда не текут строго по прямой линии, а огибают естественные неровности рельефа. На снимках же хорошо видно, что следы начинаются от левого (западного) крутого берега Оби, то есть, фактически разрезают склон перпендикулярно сложившемуся рельефу местности. При этом несколько следов идут почти по прямой линии, да ещё и параллельно друг другу!

Искусственными сооружениями эти следы тоже быть не могут, поскольку совершенно непонятно, кто и с какой целью мог выкопать подобные траншеи.

Данные следы могли оставить только упавшие из космоса на поверхность Земли крупные объекты. Это подтверждается и тем фактом, что азимут угла наклона следов составляет от 67 до 53 градусов, при этом следы от падения мелких объектов в районе озера Чаны, у которых отклонение от начальной траектории при прохождении атмосферы было меньше вследствие меньшей поперечной площади сечения, лежат в диапазоне от 67 до 61 градуса. Это практически совпадает с углом наклона оси вращения Земли к плоскости эклиптики, то есть, к плоскости вращения планет и астероидов вокруг Солнца, который составляет 66.6 градуса. Поэтому совершенно логично, что объекты, те же астероиды, которые двигаются в плоскости эклиптики, падая на поверхность Земли оставляют следы именно под этим углом. А вот «отступление ледника» именно под этим углом, да ещё и не взирая на имеющийся рельеф местности, совершенно не логично.

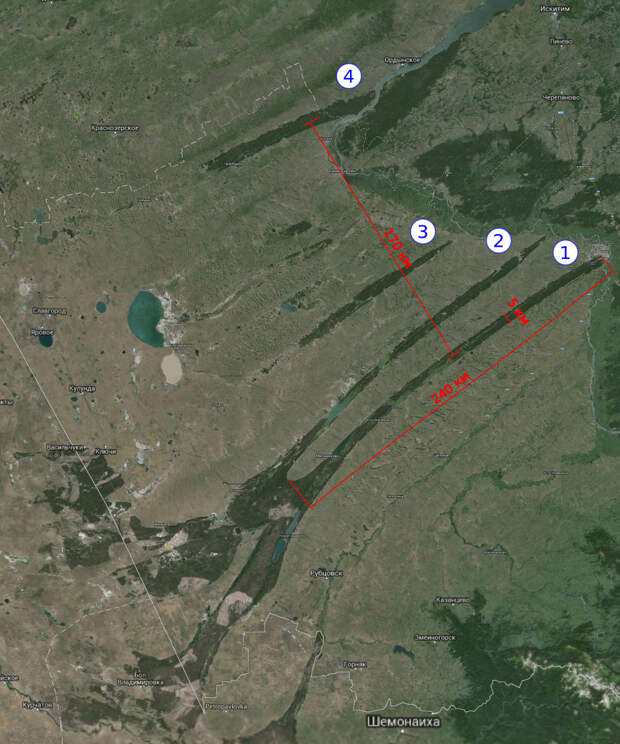

Чтобы лишний раз убедиться в том, что это именно тот угол, я специально нашёл изображение глобуса Земли, повёрнутого нужным образом. «Ленточные боры» при этом оказываются расположены как раз горизонтально. Что можно сказать, глядя на эти следы. Во-первых, одновременно упало несколько крупных тел, диаметром, судя по ширине следов, около 5 километров. На снимках хорошо читаются два нижних длинных следа, длиной более 240 км и 220 км (№1 и №2). Расстояние между ними в начале порядка 30 км. Дальше на северо-запад примерно в 40 км находится ещё один след длинной порядка 145 км (№3). Ещё дальше, на расстоянии около 100 км имеется ещё одна хорошо читаемая полоса, самая широкая из всех, шириной 7-8 км и длинной 110 км (№4). Между полосами №3 и №4 при приближении видно множество мелких следов, которые не образуют таких чётких полос и оставлены, скорее всего, более мелкими фрагментами.

Что можно сказать, глядя на эти следы. Во-первых, одновременно упало несколько крупных тел, диаметром, судя по ширине следов, около 5 километров. На снимках хорошо читаются два нижних длинных следа, длиной более 240 км и 220 км (№1 и №2). Расстояние между ними в начале порядка 30 км. Дальше на северо-запад примерно в 40 км находится ещё один след длинной порядка 145 км (№3). Ещё дальше, на расстоянии около 100 км имеется ещё одна хорошо читаемая полоса, самая широкая из всех, шириной 7-8 км и длинной 110 км (№4). Между полосами №3 и №4 при приближении видно множество мелких следов, которые не образуют таких чётких полос и оставлены, скорее всего, более мелкими фрагментами. Но и это ещё не всё. Если от следа №4 продвигаться дальше на северо-запад, то мы увидим множество смазанных полос, которые являются следами от падения гигантского количества более «мелких» обломков. Например, они очень хорошо видны в районе озера Чаны:

Но и это ещё не всё. Если от следа №4 продвигаться дальше на северо-запад, то мы увидим множество смазанных полос, которые являются следами от падения гигантского количества более «мелких» обломков. Например, они очень хорошо видны в районе озера Чаны: При этом данные «мелкие» обломки, судя по размерам следов, на самом деле тоже были достаточно крупными. Ширина многих «полос» от 500 метров до 1 километра, длина десять и более километров. Для сравнения напомню, что размер Челябинского метеорита, который упал 15 февраля 2013 года, наделал столько шума и нанёс массу ущерба, оценивается всего в 17 метров! Количество же упавших объектов, судя по следам на снимках, составляет многие тысячи!

При этом данные «мелкие» обломки, судя по размерам следов, на самом деле тоже были достаточно крупными. Ширина многих «полос» от 500 метров до 1 километра, длина десять и более километров. Для сравнения напомню, что размер Челябинского метеорита, который упал 15 февраля 2013 года, наделал столько шума и нанёс массу ущерба, оценивается всего в 17 метров! Количество же упавших объектов, судя по следам на снимках, составляет многие тысячи!

Замерив ширину полосы, на которой видны подобные следы, от оси падения следа №4, мы получим величину около 330 км. Общая же ширина видимой зоны поражения от следа №1 получается более 500 км.

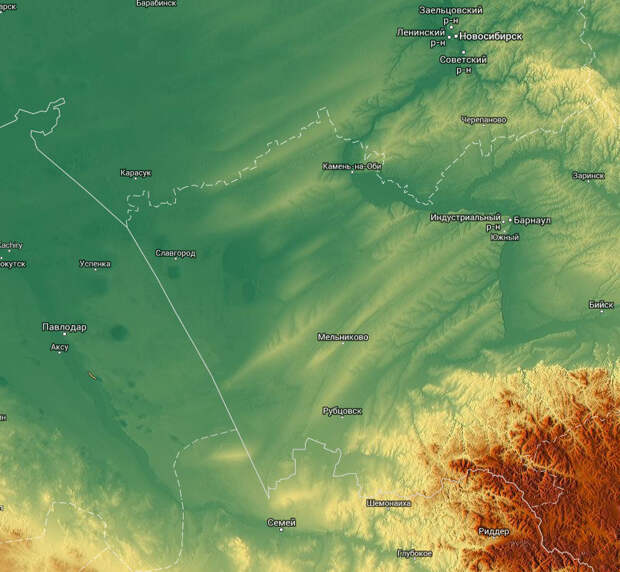

Если посмотреть на то, как выглядит данное место на карте рельефа, то, во-первых, мы увидим, что это именно углубления в террасе левого западного берега Оби, а во-вторых, что параллельно следу №1 ниже его на юго-восток, на расстоянии 42 км и 75 км от его оси можно увидеть ещё две «борозды», параллельные ему (на данной карте более тёмный зелёный цвет обозначает более низкие места, как это принято на физических картах). При этом ближний след более длинный и изрезан оврагами и руслами небольших речек, а также руслом реки Алей, вдоль которых распахано множество полей, поэтому он не так чётко виден на обычных снимках, как основные следы. На карте рельефа этот след идёт от города Рубцовск, через который протекает река Алей. При этом если до населённого пункта Поспелиха русло реки Алей имеет достаточно сложную форму, то далее, до впадения в реку Обь, течёт внутри узкой, достаточно прямой полосы шириной 1 км, которая идёт как раз параллельно следу №1. Что касается самого крайнего следа, длина которого около 75 км, то он интересен тем, что по нему тоже протекает река под названием Порозиха, но при этом течёт она в противоположную от реки Обь сторону! Там, где данная борозда заканчивается, Порозиха впадает в реку Чарыш, которая снова бежит в сторону реки Обь и благополучно впадает в неё примерно через 100 км. Если эти следы оставил ледник, как нас уверяют, то каким образом получилось так, что одна часть ледника, в районе русла реки Алей, ползла в одну сторону, а другая часть, в 32 км от него, ползла в совершенно противоположную?

Что касается самого крайнего следа, длина которого около 75 км, то он интересен тем, что по нему тоже протекает река под названием Порозиха, но при этом течёт она в противоположную от реки Обь сторону! Там, где данная борозда заканчивается, Порозиха впадает в реку Чарыш, которая снова бежит в сторону реки Обь и благополучно впадает в неё примерно через 100 км. Если эти следы оставил ледник, как нас уверяют, то каким образом получилось так, что одна часть ледника, в районе русла реки Алей, ползла в одну сторону, а другая часть, в 32 км от него, ползла в совершенно противоположную?

То, что мы имеем большое количество различных по величине объектов, которые при этом двигаются практически по параллельным траекториям, поскольку все следы в зоне начала следов идут под одним углом, а также очень широкой зоне их падения, можно утверждать следующее:

1. Все эти объекты упали на поверхность земли одновременно. То есть, это не следы от множества катастроф, происходивших в разное время.

2. Это не осколки одного большого метеорита, который раскололся на множество фрагментов при столкновении с атмосферой Земли. Иначе бы они шли по расходящимся траекториям от места взрыва, то есть имели форму веера, лучи которого бы сходились к точке взрыва.

Другими словами, это было столкновение Земли с крупным метеоритным полем.

То, что следы очень вытянуты, а их глубина сравнительно небольшая 4% - 0.4% от ширины следа, говорит о том, что данные объекты падали практически точно по касательной к поверхности Земли, а их большая длина говорит о высокой скорости вхождения в атмосферу данных объектов, которую не смогли погасить ни атмосфера Земли, ни длительный контакт с её поверхностью.

Если бы данные объекты летели под более крутым углом, то они должны были врезаться в поверхность и образовать на ней кратеры, какие имеются на поверхности Земли и планетах Солнечной системы и их спутниках от множества других, в том числе крупных метеоритов. Тоже самое должно было произойти, если бы они двигались с низкой скоростью, меньше 8 км/с. При вхождении в атмосферу продольная скорость должна была упасть, а скорость по направлению к центру Земли, за счёт силы притяжения, вырасти, за счёт чего угол падения должен был стать более крутым.

Если бы они падали под ещё более пологим углом, то они должны были либо пролететь по верхним слоям атмосферы и из-за высокой скорости уйти дальше в космос, либо вообще отскочить от атмосферы так же, как отскакивают камни от поверхности воды, когда мы пускаем «блинчики».

На основании того, что мы видим, а точнее того, чего не видим, мы можем сказать из чего состояли эти крупные объекты. В конце следов мы не видим ни крупных каменных глыб, ни россыпи камней, которые могли образоваться при их разрушении, да и вообще не видим почвы с поверхности, которую каменный метеорит должен был нагрести перед собой прорыв траншею шириной 5 км и длиной 240 км. А учитывая размер объекта в несколько километров, в конце каждой траншеи должна была образоваться гора высотой в несколько километров, перед которой был бы полукругом земляной вал. Аналогичные земляные валы должны были образоваться по краям траншеи (точно так же, как у бульдозера, который прорывает траншею отвалом). Но вместо этого мы видим, что в конце следы начинают расширятся и образуют рисунок, характерный для дельты реки, которая впадает в море. Это может означать только одно. Данные объекты были ледяными айсбергами и состояли в основном из воды. При этом в начале касания поверхности они были ещё твёрдыми, чем и объясняется тот факт, что на достаточно большой длине следов они имеют примерно одинаковую ширину. Но от трения о поверхность и атмосферу они в конце концов нагреваются и расплавляются, превращаясь в гигантскую волну, которая растекается уже во все стороны, смывая всё на своём пути. Этим же, скорее всего, объясняется и то, что следы оказались не очень глубокими и достаточно длинными, при этом имеют профиль не с крутыми склонами, а с достаточно пологими. Если бы метеорит был каменный, то он должен был вырыть ров с более крутыми и резкими краями. Но в нашем случае нижняя часть айсберга от интенсивного трения с землёй плавилась быстрее, чем верхняя, и образовывала водяной слой, который играл роль смазки, улучшающей скольжение, а также размазывавший края, образуя более гладкий поперечный профиль.

В конце следов №1 и №2 хорошо видно, что они начинают очень быстро расширяться и в конечном итоге соединяются в одну сплошную широкую полосу, что также хорошо согласуется с теорией именно ледяных метеоритов, которые в конечном итоге растаяли, образовав две гигантских волны, сметающих всё на своём пути подобно цунами, и соединившихся вместе на последнем участке. Интересно также, что от метеорита, который оставил след юго восточнее следа №1, по которому протекает река Алей, также имеется весьма характерная зона выноса. После удара и образования волны большая её часть перевалила через линию водораздела между реками Обь и Иртыш и ушла в последний в районе города Семей. Видимо, судя по следам на снимках, в Иртыш в конечном итоге ушла и вода из ледяных метеоритов, которые оставили следы №1, №2 и №3.

Я затрудняюсь до конца представить масштабы этой катастрофы, но для меня очевидно, что в данной полосе шириной более 500 км и длиной более 250 км было уничтожено всё, что находилось на поверхности. Волна цунами снесла все постройки, все растения, уничтожила все живые организмы. При этом во время падения и торможения об атмосферу и землю поверхность метеоритов должна была разогреваться до высоких температур, а значит вода, в которую превращался лёд, должна была интенсивно превращаться в пар. Исходя из того, что мы видим на снимках, особенно в районе озера Чаны, плотность объектов в упавшем метеоритном поле была достаточно высокой, а это значит, что в области падения воздух должен был быть наполнен перегретым паром, а возможно и какими-то газами, если метеориты состояли не только из воды. Смешиваясь с грунтом на поверхности Земли, вся эта масса вместе с паром должна была подниматься в верхние слои атмосферы. Другими словами, у меня есть большие сомнения, что хоть кто-то мог выжить в непосредственной зоне катастрофы, если только у него не было специально оборудованных убежищ, способных перенести ядерный удар. А подобных убежищ, как мы все понимаем, в начале 19-го века, когда, по моему мнению, произошла данная катастрофа, строить ещё никто не умел.

Когда я начал более внимательно изучать космические снимки близлежащих территорий, то очень быстро обнаружилось, что территория поражения не ограничивается показанной выше территорией.

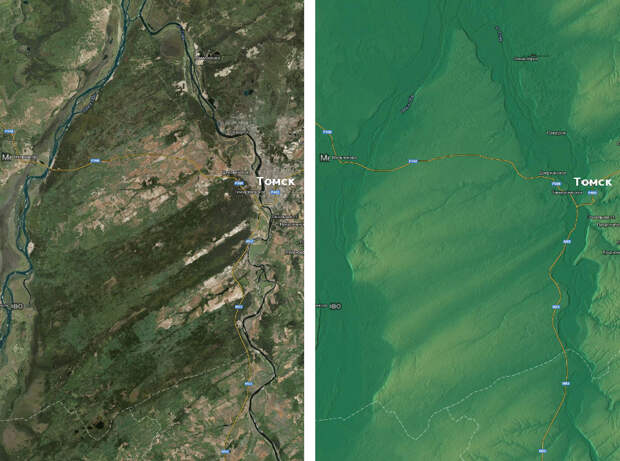

Во-первых, похожие параллельные следы с характерным углом наклона, но меньшего размера, были обнаружены на левом западном берегу реки Томь в районе города Томск, где упало некоторое количество метеоритов из данного метеоритного поля. Если же двигаться на запад, в район Омска, Кургана и Челябинска, то там мы тоже найдём следы метеоритной бомбардировки, но они уже выглядят несколько по другому.

Если же двигаться на запад, в район Омска, Кургана и Челябинска, то там мы тоже найдём следы метеоритной бомбардировки, но они уже выглядят несколько по другому.

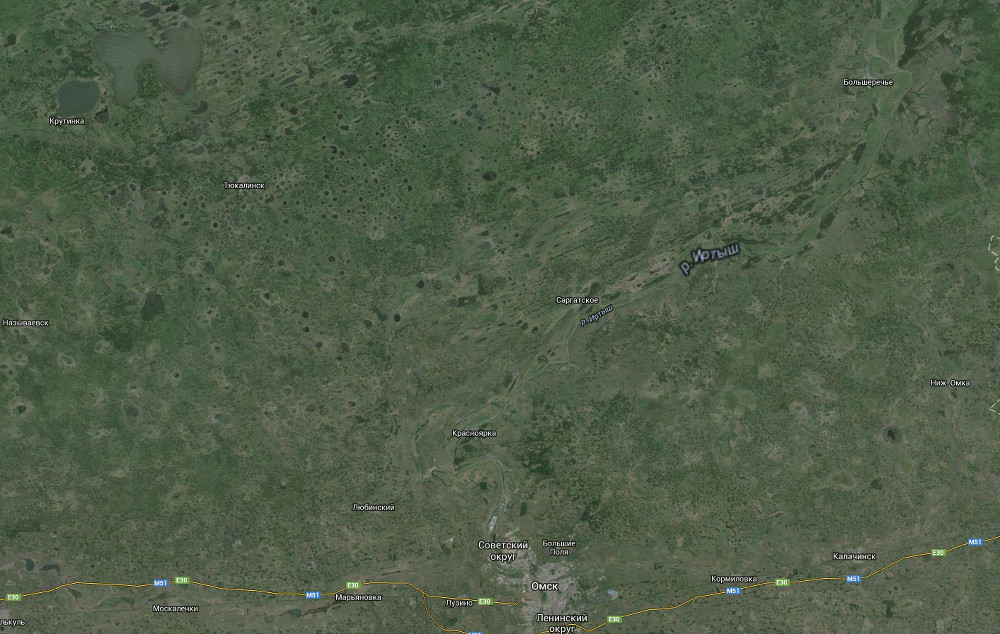

Чуть выше Омска, на левом западном берегу реки Иртыш мы увидим характерные смазанные следы, а также множество круглых озёр, которые являются кратерами от упавших метеоритов. Угол наклона следов от 65 до 67 градусов. Следов и кратеров очень много, размеры от 2 км до нескольких сот метров, но большая часть от 700 метров до 1200 метров. То, что следы стали более короткие, а также имеются кратеры практически круглой формы, говорит о том, что здесь метеориты либо летели с меньшей скоростью, либо падали уже под более отвесным углом, а возможно, что и то, и другое сразу. От Иртыша хорошо видимая на снимках полоса следов составляет порядка 110 км.

От Иртыша хорошо видимая на снимках полоса следов составляет порядка 110 км.

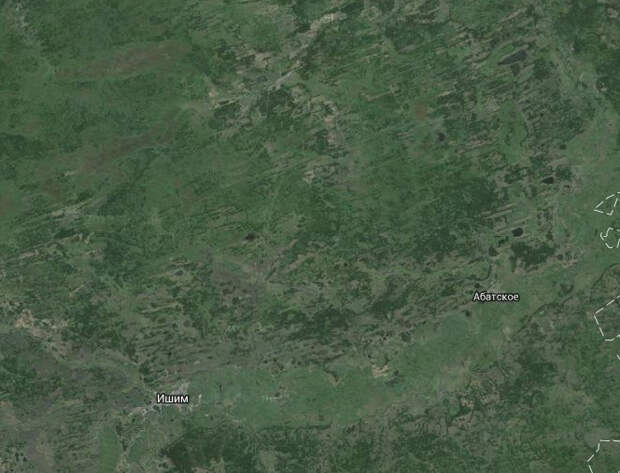

Дальше на северо-запад, выше и восточнее города Ишим, наблюдается ещё одна крупная область падения метеоритов. Причём характерные параллельные следы на снимках читаются почти до самого Тобольска, ширина полосы от Ишима порядка 180 км. От Ишима до Тобольска по прямой 240 км, то есть от Тобольска полоса падения прошла всего в 60 км. Это важно, поскольку в первом издании энциклопедии «Британика», изданном в 1771 году, упоминается, что столица Тартарии находилась в городе Тобольск.

На западе это поле следов ограничено рекой Тобол. В районе Тюмени мы подобных следов уже не наблюдаем. Если же смотреть западнее Ишима, то мы увидим, что там следы также очень хорошо читаются на юге до Петропавловска, который находится на севере Казахстана. На запад же полоса продолжается практически до города Южноуральск в Челябинской области, но в районе Кургана мы уже почти не видим характерных вытянутых следов, но продолжаем наблюдать множество озёр и болот практически круглой формы диаметром от 200 метров до 2 км, при этом большая часть имеет диаметр в пределах 700 метров до 1 км. Общая длина поля порядка 600 км. На юге следы хорошо читаются по всему северу Казахстана, в том числе характерные смазанные следы под городом Рудный. Но там угол падения стал уже 70-73 градуса, что может быть вызвано тем, что в данном месте падение было позже и Земля успела повернуться вокруг своей оси, что изменило угол падения метеоритов. По этой же причине в конце следа мы наблюдаем в основном озёра-кратеры, а вытянутых следов практически нет.

Следы севернее Ишима

Следы северо-восточнее Ишима над с. Абатское

Следы под Тобольском

Следы под городом Рудный, северо-запад Казахстана

Для примера я хочу привести фрагмент снимка севернее Челябинска, где тоже множество озёр, которые, согласно официальной версии, остались после отступления ледника. Но, что интересно, тут мы вообще не наблюдаем круглых озёр диаметром от 500 до 1500 метров, а имеющиеся озёра далеко не круглой формы, так как заполняют естественные углубления рельефа сложной формы.

Форма и размеры озёр севернее Челябинска

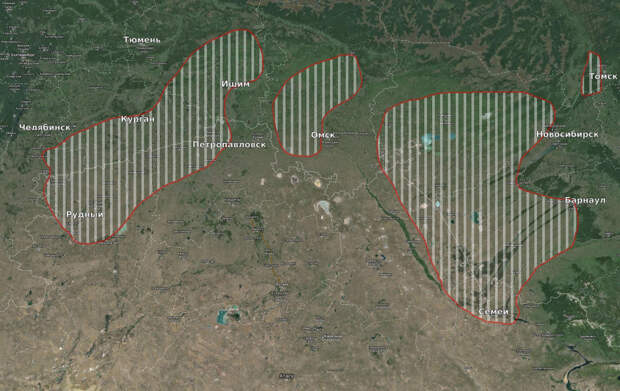

Таким образом на западе Сибири мы имеем гигантскую зону поражения, которая пострадала от массированной метеоритной бомбардировки, общая площадь которой превышает 1.5 миллиона километров! Если до катастрофы на этой территории существовало какое-либо государство, то после него ни о каком величии и могуществе немногих чудом выживших людей не могло быть и речи.

Общая схема областей чётко читаемых следов

Ну хорошо, скажут скептики. То, что подобная гигантская катастрофа была, судя по снимкам, можно согласиться, но из чего следует, что произошла она именно 200 лет назад? Она могла произойти и несколько тысяч, а может даже миллионов лет назад, а потому к исчезновению Тартарии, которой, возможно, и вовсе не было, не имеет никакого отношения.

Дмитрий Мыльниковhttp://www.kramola.info/vesti/letopisi-proshlogo/kak-pogibla-tartarija-chast-1

Как погибла Тартария? Часть 2

После опубликования первой части было получено некоторое количество комментариев, в том числе на тему того, что происхождение данных следов давно объяснено другими теориями. Поэтому в начале второй части я хочу сделать некоторые свои замечания к этим комментариям и теориям.

Некто belyaefff сделал следующий комментарий:

Господи, ну и бред. Все эти гривы - это следы от пресного моря, которое образовалось в результате закупорки ледником Северного Ледовитого океана. Великие Сибирские реки, упершись в ледник, образовали гигантский пресный водоём, который нёс свои воды на юго-запад, к Аралу и Каспию. Потоки воды пробурили равнину и кое-где засыпали песком огромные узкие полости. Потом на этих песках выросли сосны.

Вот, почитайте: http://www.poteplenie.ru/doc/karn-golfst5.htm

Теория образования «Сибирского пресного моря» из-за ледника, который перекрывал стоки сибирских рек в Северный Ледовитый океан, несомненно, заслуживает внимания, вот только к рассматриваемым следам она не имеет никакого отношения.

Во-первых, она не объясняет, почему следы идут практически параллельно и под углами близкими к 66 градусам, то есть углу наклона земной оси к плоскости эклиптики?

Во-вторых, непонятно почему эти потоки, как и в случае с теорией следов от ледника, игнорируют имеющийся рельеф местности. Особенно если учесть, что наши следы как раз пересекают линию водораздела между реками Иртыш и Обь.

В-третьих, эта теория не объясняет, почему на протяжении более 200 км. Следы имеют практически одинаковую ширину в 5 км, а потом почему-то резко начинают разливаться. Причём на снимках очень хорошо видно, что следы №1 и №2 начинаются от реки Обь и фактически заканчиваются у реки Иртыш. А как же эти воды дальше текли в Арал и Каспий? Почему мы не видим аналогичных траншей на территории Казахстана и Оренбургской области? Если у нас действительно было пресное море, воды которого должны были стекать в Арал и Каспий, то узкие промоины должны были образоваться только в районе хребта водораздела между реками. При этом правая часть должна была быть покрыта водой, а значит там течения были подводные. Но чем дальше от хребта, тем след должен быть более широким с обеих сторон, напоминая своей формой песочные часы. У нас же форма следа совсем другая, след расширяется только со стороны «вытекания». Кроме того, ниже я также покажу на конкретных примерах, что форма следа ну никак не соответствует руслу, которое могло быть промыто рекой или течением.

И, наконец, в четвёртых, эта теория никак не объясняет наличие множества более мелких параллельных вытянутых следов, а также большое количество круглых озёр метеоритного происхождения на западе Курганской и Юго-востоке Челябинской областей. Каким образом образовались данные объекты, если следовать теории сброса воды в Арал и Каспий?

Второй контраргумент, который привели сразу несколько человек, что данные метеориты, если они были ледяные, не должны были долететь до поверхности Земли и взорваться в воздухе, как Тунгусский метеорит, либо должны были оставить оплавленные следы, картеры и отвалы вокруг них, если это были каменные или металлические метеориты. В связи с этим я решил сделать некоторое отступление от основной темы и разобрать этот вопрос подробнее, тем более, что понимание этих моментов потребуется для дальнейшего объяснения.

Как падают метеориты?

Общая картина падения метеоритов особых разногласий не вызывает. Некий объект из камня, льда или их смеси на большой скорости влетает в атмосферу Земли, где происходит его торможение. При этом объект очень интенсивно нагревается об атмосферу Земли, а также испытывает различные сильные нагрузки из-за давления плотных слоёв атмосферы и быстрого неравномерного нагрева (спереди нагревается сильнее и быстрее, чем сзади). Некоторые из метеоритов полностью разрушаются и сгорают в плотных слоях атмосферы, вообще не долетая до земли. Некоторые взрываются, разрушаясь на множество мелких частей, которые могут упасть на поверхность Земли. А наиболее крупные и прочные могут долететь до поверхности Земли и, ударившись в неё, оставить характерный кратер в месте падения.

Но у этого процесса есть масса особенностей, о которых, увы, не рассказывают ни в школе, ни даже в большинстве ВУЗов.

Во-первых, большое заблуждение, что все метеориты, пролетая через плотные слои атмосферы, будут разогреваться до больших температур и светиться. Тут нужно вспоминать курс физики из средней школы, касающийся процесса изменения фазовых состояний воды, то есть, переход из твердого состояния в жидкое, и далее в газообразное. Особенность этого процесса в том, что вы не сможете нагреть лёд до температуры выше температуры плавления, а получившуюся жидкость выше температуры кипения. При этом пока лёд плавиться или жидкость выкипает, они будут потреблять тепловую энергию, но их нагрева происходить не будет, поступающая энергия будет уходить на изменение фазового состояния вещества. К этому нужно добавить, что теплопроводность водяного льда достаточно низкая, поэтому лёд вполне может таять на поверхности айсберга, в тоже время оставаясь достаточно холодным внутри. Именно благодаря этому свойству ледяные айсберги, отколовшись от ледяного панциря Антарктиды, могут проплывать тысячи морских миль и спокойно пересекать линию экватора.

Когда метеорит представляет собой большой кусок водяного льда, то при его прохождении через плотные слои атмосферы будут работать те же самые законы, что и для ледяного айсберга в водах экватора. Да, он будет нагреваться об атмосферу, да, перед ним будет создаваться зона повышенного давления и температуры из-за сжатия воздуха быстро двигающимся телом. Но вот его поверхность не будет нагреваться выше температуры плавления льда, а на поверхности будет тонкая плёнка растаявшей воды, которая будет тут же испаряться и уноситься от поверхности метеорита набегающим воздушным потоком, расходуя на это энергию нагретого воздуха и охлаждая его. При этом до более высоких температур может нагреться не сам метеорит, а окружающий его воздух. Я даже допускаю, что окружающий воздух может нагреться до температур, когда начнётся ионизация и свечение газа, но это свечение будет не очень сильным, больше похожим на северное сияние, а не на яркую ослепляющую вспышку, как от каменного или металлического болида (типа Челябинского в 2013 году). Это связано с тем, что нашу земную атмосферу в основном составляют газы, которые при ионизации не дают интенсивного свечения.

Существует зависимость температуры плавления и температуры кипения от давления окружающей среды. Но при этом зависимость температуры плавления от давления очень низкая. Для увеличения температуры плавления водяного льда на 1 градус Цельсия необходимо увеличить давление среды более чем на 107 Н/м2. Зависимость температуры кипения от давления более ярко выражена, но и тут рост не такой значительный, как кажется. При увеличении давления до 100 атмосфер температура плавления составит всего 309.5 градусов Цельсия. (таблица тут http://www.sci.aha.ru/ALL/b17.htm)

Поскольку мы имеем дело с незамкнутым объёмом, то давление атмосферы перед метеоритом не сможет достичь величин порядка 100 атмосфер, тем более, что разогревание воздуха будет компенсироваться таянием льда и испарением воды на поверхности метеорита.

Другими словами, поверхность нашего метеорита не может нагреться до нескольких тысяч градусов, а значит нет и предпосылок для его взрыва. Если ледяной метеорит недостаточно крупный, то он просто растает в атмосфере, если же он достаточно крупных размеров, то он спокойно долетит до поверхности Земли, а дальше всё уже зависит от угла, под которым он ударится в поверхность. Если угол достаточно крутой, то будет удар с образованием кратера. Если траектория будет идти под очень пологим углом, как в нашем случае, то мы получим длинный вытянутый след. При этом в процессе прорезания следа, метеорит будет продолжать таять, превратившись в конечном итоге в волну селевого потока, в котором вода из метеорита будет смешана с срезанным с поверхности грунтом, причём вся эта селевая масса будет продолжать двигаться вдоль траектории падения метеорита, при этом растекаясь в ширь, пока окончательно не растеряет кинетическую энергию, что мы и наблюдаем на снимках.

В каких случаях может произойти взрыв подобного метеорита? Только в тех случаях, когда метеорит неоднороден и в нём имеются вкрапления твёрдых минералов или достаточно крупные и глубокие трещины и полости. Твердые минералы в большинстве своём имеют лучшую теплопроводность, а также могут нагреться до более высоких температур, чем лёд. В результате через эти вкрапления и их нагрев тепло будет попадать внутрь метеорита, где лёд также начнёт интенсивно таять, а вода испаряться, создавая давление перегретого пара внутри метеорита, который и должен в конечном итоге его разорвать на части.

Теоретически возможен взрыв метеорита, который состоит не только из водяного льда, а имеет крупные вкрапления заледеневшего газа или жидкости, который имеет другую температуру плавления. В этом случае данный газ может растаять раньше, образовав полости, которые и приведут к разрушению метеорита. Но я сильно сомневаюсь, что подобные объекты могут возникать в естественных условиях, разве что их кто-то создаст искусственно.

Не всё так просто и с каменными или металлическими метеоритами. При падении в атмосферу земли с большой скоростью они будут разогреваться до очень высоких температур в тысячи градусов. При этом маленькие объекты будут полностью расплавляться и «сгорать» в атмосфере, а очень большие долетать до поверхности Земли и оставлять на ней весьма заметные следы с массой катастрофических последствий, начиная от гигантских наводнений и кончая извержениями супервулканов в местах пробоя земной коры.

Но самое интересное происходит со средними метеоритами. Метеориты размерами близкими к Челябинскому-2013 или чуть большие будут не просто взрываться в атмосфере или долетать до её поверхности и оставлять на ней кратер. При достижении критических значений температуры и давления в них будет запускаться цепная ядерная реакция разрушения ядер вещества, аналогичная той, что происходит в ядерной бомбе. В результате мы будем получать воздушный ядерный взрыв достаточно большой мощности. Наблюдаемые на космических снимках характерные воронки диаметрами до 13 км говорят о мощности взрывов сравнимых с термоядерным бомбам мощностью от 100 до 200 мегатонн в тротиловом эквиваленте.

Благодаря невежеству и пропаганде большинство людей думает, что ядерную бомбу можно сделать только из ядерных радиоактивных материалов, типа урана или плутония. Причём весьма многие, как оказалось, считают, что если вы соберёте критическую массу урана или плутония, то Вы сразу же получите ядерный взрыв.

Уран или плутоний мы используем только потому, что для запуска цепной реакции, приводящей к ядерному взрыву, их нужно очень небольшое количество, которое достаточно легко можно доставить к выбранной нами цели. При этом вовсе не достаточно просто соединить два куска урана или плутония с докритической массой, чтобы получить взрыв. Когда у вас имеется критическая масса урана или плутония цепная реакция запускается, он начинает очень интенсивно нагреваться и плавиться, но, увы, ядерного взрыва при этом не происходит. Чтобы произошёл взрыв, необходимо резко изменить скорость течения цепной реакции распада ядер радиоактивного вещества. Радиоактивные части ядерного заряда располагаются в специальной капсуле в виде секторов сферы. Когда нам требуется подорвать ядерный заряд, то происходит специально рассчитанный объёмный взрыв обычной взрывчатки, который толкает все части в центр сферы, где они соединяются при резко возросших за счёт обычного взрыва температуре и давлении, и вот только тогда мы получаем ядерный взрыв. Именно в умении получать подобный объёмный взрыв только в нужном нам месте и только в нужное нам время и состоит вся колоссальная сложность создания ядерной бомбы, для чего требуется произвести огромное количество расчётов. Так что накопить необходимое количество урана или плутония не самая сложная часть в создании ядерной бомбы.

Когда мы имеем дело с каменным или металлическим метеоритом среднего размера, то за счёт его разогрева до очень высоких температур и возникающего вследствие этого высокого давления, в нем могут создаться условия, которые также приведут к запуску цепной реакции распада ядер вещества. Мы не используем этот способ получения ядерных взрывов только потому, что наши технологии не позволяют нам перемещать в нужное место с нужной скоростью каменные глыбы весом несколько миллионов тонн. Сам метеорит при этом практически полностью разрушается, то есть, на месте падения такого метеорита и его взрыва мы будем наблюдать только классическую воронку от ядерного взрыва, но не будем видеть кратеров или других следов от как от обычных метеоритов.

Хочу ещё раз подчеркнуть, что для того, чтобы при падении метеорита получился ядерный взрыв, он должен лететь с нужной скоростью и иметь определённую массу. То есть, какой попало метеорит не будет давать подобного эффекта. Если масса или скорость метеорита недостаточны, либо он влетает под очень крутым углом, а значит идёт по короткой траектории через атмосферу к поверхности Земли, то мы получим удар о поверхность и классический кратер. Если метеорит слишком крупный, то из-за соотношения площади поверхности к объёму вещества он также не сможет достичь критических параметров температуры и давления для инициации ядерного взрыва.

Миф о последствиях ядерных взрывов.

Прежде чем перейти к одной из главных тем, касающихся датировок этих катастрофических событий, я хочу коснуться ещё одной важной темы, которая так же прозвучала в нескольких комментариях. Если опустить эмоции, то суть этих комментариев в том, что большинство людей не верит в то, что 200 лет назад могла произойти массированная ядерная бомбардировка, последствия которой мы сейчас не ощущаем и не фиксируем. Особенно в части радиации.

Первый миф состоит в том, что радиационное заражение после ядерной бомбардировки будет держаться очень долго. На самом деле это не так. В момент ядерного взрыва, действительно, образуется мощный поток альфа-частиц и нейтронов, то есть, проникающей радиации, облучение которым смертельно опасно. При наземном ядерном взрыве у нас также образуется воронка с кратером из оплавленного вещества земной коры, поверхность которого также может достаточно долгое время оставаться радиоактивной, поскольку все металлы и минералы имеют свойство «накапливать» радиацию, то есть, от проникающей радиации, образовавшейся в момент взрыва, в них образуются радиоактивные изотопы, которые сами начинают «фонить». От людей, которые участвовали в ликвидации последствий аварии в Чернобыле я знаю, что они первым делом стремились избавиться от любых металлических предметов, включая золотые зубные протезы, именно по этой причине. А вот органические вещества или почва очень быстро теряют остаточную радиоактивность.

Когда мы имеем дело с воздушными ядерными взрывами, то никаких оплавленных воронок от них не образуется и радиоактивное заражение территории от них минимально.

Высокий радиоактивный фон и очень длительные последствия радиоактивного заражения в зоне аварии Чернобыльской АЭС вызваны тем, что там был не ядерный взрыв, а обычный, вследствие которого радиоактивное вещество из реактора было выброшено из реакторной зоны и рассеяно в атмосфере, а потом выпало на землю. Причем количество радиоактивного вещества в ядерном реакторе во много раз больше, чем в ядерной бомбе. При ядерном взрыве происходит совсем другой процесс.

В качестве примера можно также привести тот факт, что на территориях городов Хиросимы и Нагасаки в Японии, которые подверглись ядерной бомбардировке со стороны США в 1945 году, в настоящее время следы радиоактивного заражения минимальны, эти города густо заселены, о ядерных взрывах напоминают только мемориальные комплексы. А ведь прошло не 200, а всего 70 лет.

Те, кто ещё не знаком со статьёй о термоядерном сносе зданий Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, может ознакомиться со следующей статьёй: http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://trueinform.ru/3808.html Открывать её следует через анонимайзер, как сделано у меня в ссылке, поскольку сайт http://www.911-truth.net , где автор разместил свои иллюстрации, оказался внесённым в реестр запрещённых сайтов (это к вопросу о «свободе слова» и к тому, что США, якобы, не контролирует власть в России...). (Альтернативная ссылка на крамоле: http://www.kramola.info/vesti/neobyknovennoe/praktika-zagovora-jadernyj-snos-911 - ред.).

В данной статье автор достаточно убедительно, с массой фактов, доказывает, что в центре Нью-Йорка для сноса небоскрёбов были применены три подземных термоядерных заряда. Для нас же важен тот факт, что если мы сейчас пройдёмся по этой территории, то мы обнаружим только весьма незначительное превышение уровня радиации над естественным фоном.

При ядерной бомбардировке, несомненно, кроме радиоактивного заражения должны быть и другие последствия, в том числе климатические и экологические. На отсутствие этих последствий также указывают некоторые комментаторы. Но весь фокус в том, что на самом деле эти последствия были, но по определённым причинам мы сейчас о них ничего не знаем, хотя есть масса фактов, которые на эти последствия указывают. Подробнее все эти факты я буду разбирать ниже, сейчас же только скажу, что на рубеже 18 и 19 веков имеет место очень существенный климатический сдвиг, который можно охарактеризовать как начало малого ледникового периода.

Когда же произошла катастрофа?

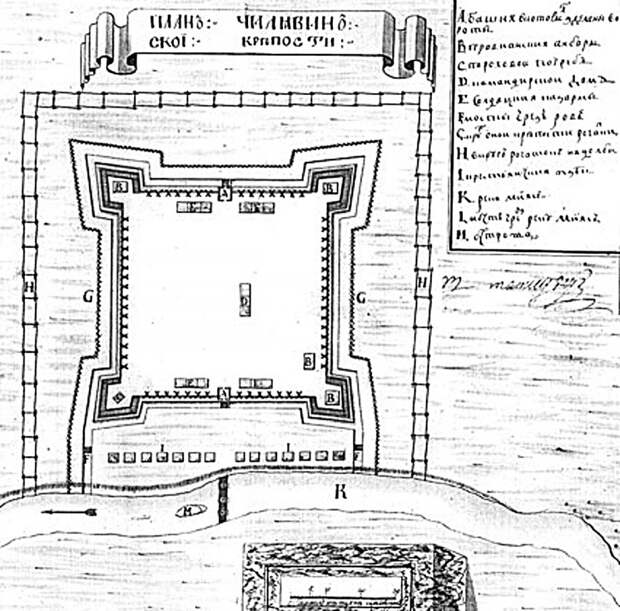

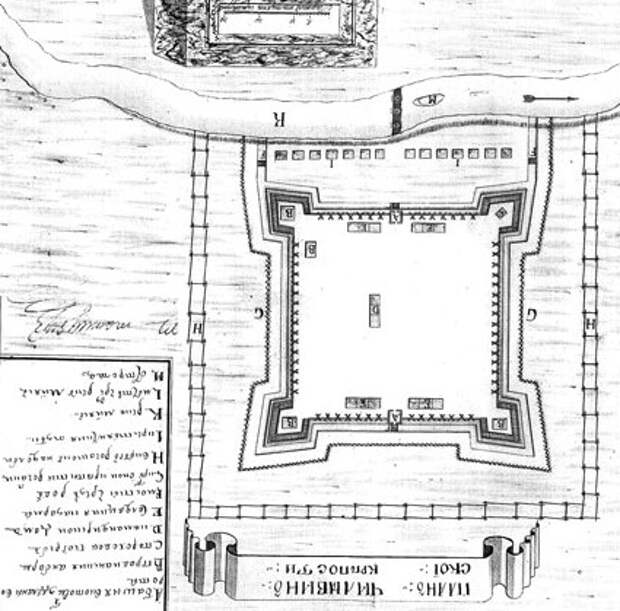

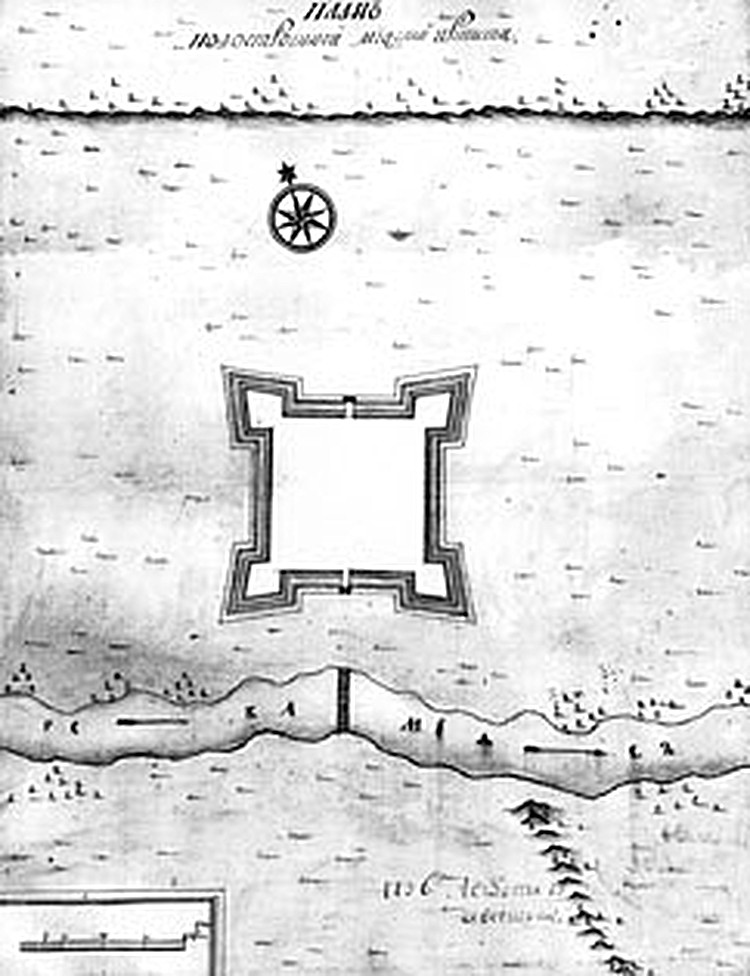

Я прекрасно понимаю, что большинству людей, под влиянием постоянной пропаганды в системе образования и СМИ очень сложно поверить, что подобная гигантская катастрофа могла произойти 200 лет назад. В начале мне тоже было сложно в это поверить. Есть ведь, якобы, масса свидетельств о том, как заселялась Сибирь в 17 и 18 веке, как строились крепости. Например, в Челябинской области были построены в 1736 году Кызылташская, Миасская (в районе села Миасское, Красноармейский район, а не города Миасс), Чебаркульская, Челябинская крепости, в 1737 Еткульская крепость. В 1742 году Уйская. Об этом имеется достаточно подробная статья http://resources.chelreglib.ru:6005/el_izdan/kalend2011/kreposti.htm, в которой есть очень интересные иллюстрации.

Если смотреть на сохранившиеся планы крепостей (они есть ниже), то мы видим, что это именно крепости, построенные по всем канонам передовой фортификационной науки того времени, форты вынесены наружу за линию стен, чтобы можно было обстреливать нападающих под стенами, вокруг земляной вал и ров. Только стены построены из дерева, а не из камня.

В другой статье можно прочитать историю Усть-Уйской крепости http://www.kurgangen.org/History%20of%20Kurga/Tselinny%20region/Ust-Uyskoe%20selo/Ust-Uyskoe%20krepost/, которая располагалась на территории современной Курганской области. Там особенно интересен следующий фрагмент: «В 1805 году казаков 7 крепостей Исетской провинции (Челябинской, Миасской, Чебаркульской, Еткульской, Еманжелинской, Кичигинской, Коельской), переселили в укрепления Оренбургской линии, в крепости: Таналыцкая, Уртазымская, Кизильская, Магнитная, Усть-Уйская и редуты: Калпацкий, Тереклинский, Орловский, Березовский, Грязнушинский, Сыртииский, Верхнекизильский, Спасский, Подгорный, Саларский и другие. Количество переселенных составляло 1181 человек, в основном это были казаки и малолетки. Капралы, урядники и зауряд-офицеры меняли место службы с меньшим энтузиазмом.»

Всё это хорошо, ситуация поменялась, казаков решили переселить, крепости потеряли своё военное значение, вроде бы стали и не нужны. Вот только фокус в том, что подобные сооружения не могут исчезать совершенно бесследно, особенно когда речь идёт о населённых пунктах. После того, как построена крепость, она оказывает влияние на всю планировку остального поселения, которое возникает вокруг крепости. Причём оказывает это влияние даже после того, как крепость уже перестала существовать. Могло быть принято решение снести крепостные стены, может быть даже срыть земляные валы и засыпать рвы, вот только никто не будет заново прокладывать дороги и сносить уже построенные дома. При этом со временем старые дома могут заменяться новыми, но общая структура улиц и центральных проездов сохранится. При этом центральные проезды и улицы будут идти к воротам крепости, поскольку именно по ним изначально будут двигаться войска и обозы в крепость и из крепости.

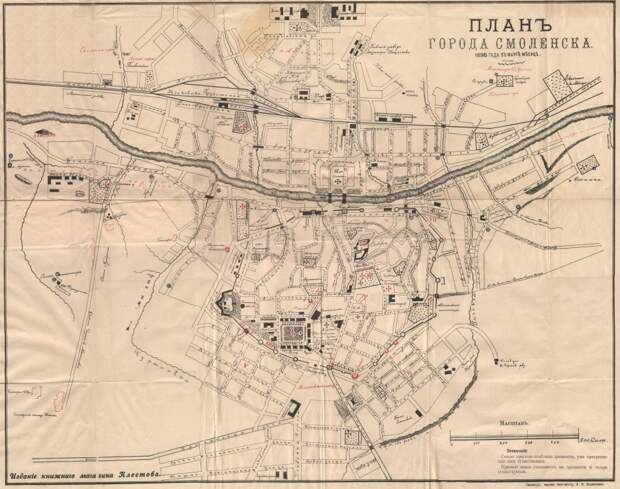

Если мы посмотрим на города в европейской части России, то там мы увидим именно такую картину. Московский, Нижегородский, Казанский кремли намертво определили структуру старого центра города. При этом везде основные магистрали ведут к крепостным воротам. Аналогичную картину мы наблюдаем и в тех городах, где крепости до наших дней не сохранились.

Например, вот план тоже не сохранившейся крепости в городе Воронеж, который наложен на современную топографическую карту. Очень хорошо видно, что структура улиц, ведущих к воротам, а также центральная площадь сохранились до наших дней.

На современном снимке со спутника эта структура также очень хорошо видна.

На современном снимке со спутника эта структура также очень хорошо видна.

При этом хочу обратить внимание, что улицы идут под сходящимися углами к центру, которым являлась крепость, хотя это и неудобно для строительства домов, особенно каменных. Но никто существующую структуру улиц ради удобства строительства менять не стал. Старые дома снесли, но новые вписали в те же самые улицы.

При этом хочу обратить внимание, что улицы идут под сходящимися углами к центру, которым являлась крепость, хотя это и неудобно для строительства домов, особенно каменных. Но никто существующую структуру улиц ради удобства строительства менять не стал. Старые дома снесли, но новые вписали в те же самые улицы.

Город Смоленск, от крепости остались фрагменты стен. Сама крепость, кстати, разрушена во время войны 1812 года. Вот план 1898 года, а также современный вид со спутника. Вся структура улиц практически полностью сохранилась до наших дней.

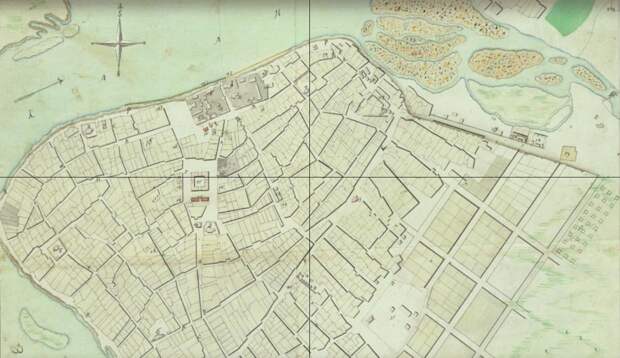

Иркутск, где строительство деревянного кремля было завершено в 1670 году. Имеется план 1784 года, когда кремль ещё существовал. На плане его территория залита тёмно-серым цветом (два квартала на самом берегу реки).

Иркутск, где строительство деревянного кремля было завершено в 1670 году. Имеется план 1784 года, когда кремль ещё существовал. На плане его территория залита тёмно-серым цветом (два квартала на самом берегу реки).

А вот современный вид со спутника.

А вот современный вид со спутника.

Очень хорошо видно, что старые здания снесены целыми кварталами, построено много новых современных зданий, но вся структура улиц осталась неизменной. Улицы до сих пор сходятся к воротам уже давно не существующего кремля.

Очень хорошо видно, что старые здания снесены целыми кварталами, построено много новых современных зданий, но вся структура улиц осталась неизменной. Улицы до сих пор сходятся к воротам уже давно не существующего кремля.

Теперь посмотрим, что же мы видим на Южном Урале.

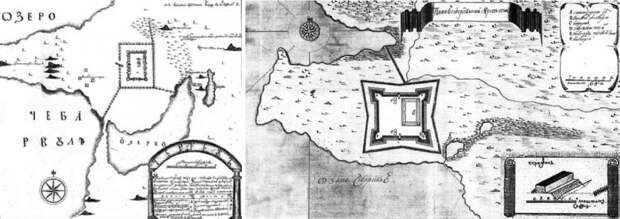

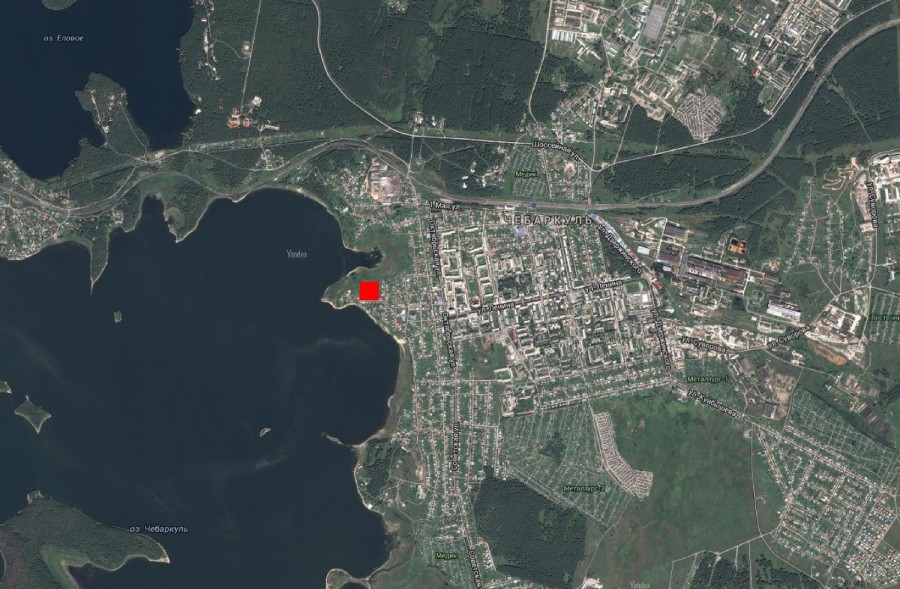

Сохранилось несколько схем Чебаркульской крепости, а также её описаний, из которых можно установить, что крепость находилась на мысу озера Чебаркуль, который расположен на северо-восточном берегу.

Если смотреть на современный спутниковый снимок, то, во-первых, мы видим, что конфигурация берега озера заметно изменилась. Похожий мыс на северо-восточном берегу озера Чебаркуль есть, но форма его совсем другая. Также интересно, что мы видим другую топологическую структуру водоёмов, которая сегодня отсутствует, поскольку никаких малых озёр, которые изображены снизу от крепости на первом плане или справа от неё на втором, мы сегодня не наблюдаем. И если расхождение формы объектов ещё как-то можно списать на мастерство картографов, которые составляли данные планы и не смогли точно отобразить форму объектов, то изображение несуществующих объектов на подобных планах этим объяснить нельзя.

Если смотреть на современный спутниковый снимок, то, во-первых, мы видим, что конфигурация берега озера заметно изменилась. Похожий мыс на северо-восточном берегу озера Чебаркуль есть, но форма его совсем другая. Также интересно, что мы видим другую топологическую структуру водоёмов, которая сегодня отсутствует, поскольку никаких малых озёр, которые изображены снизу от крепости на первом плане или справа от неё на втором, мы сегодня не наблюдаем. И если расхождение формы объектов ещё как-то можно списать на мастерство картографов, которые составляли данные планы и не смогли точно отобразить форму объектов, то изображение несуществующих объектов на подобных планах этим объяснить нельзя.

Но самое главное состоит в том, что сам город Чебаркуль напрочь игнорирует тот факт, что на данном месте когда-то была крепость! Центр города расположен совсем в другом месте, основные проезды ведут к современному центру города, не обращая никакого внимания на старую крепость. Мало того, к тому месту, где когда-то располагалась крепость, вообще нет старых дорог!

Но самое главное состоит в том, что сам город Чебаркуль напрочь игнорирует тот факт, что на данном месте когда-то была крепость! Центр города расположен совсем в другом месте, основные проезды ведут к современному центру города, не обращая никакого внимания на старую крепость. Мало того, к тому месту, где когда-то располагалась крепость, вообще нет старых дорог!

Если внимательно посмотреть, то на правом, более детальном плане крепости, очень хорошо виден ров с водой вокруг стен, а также канал, идущий от середины верхней стороны к озеру Чебаркуль. На этом плане также показаны два ручья или небольших речки, которые впадают в место соединения канала со рвом. Чтобы там находилась вода, глубина рва должна была быть ниже уровня озера Чебаркуль, а это уже весьма ощутимая глубина и достаточно большой объём земляных работ. При этом землю, которую извлекали из рва, обычно насыпали в виде земляного вала по периметру будущей стены. Следы от подобного фортификационного сооружения должны были остаться на местности до наших дней, особенно если учесть, что на месте, где когда-то была крепость, никаких серьёзных строительных работ не велось, а значит, никто бы там заниматься выравниванием рельефа не стал.

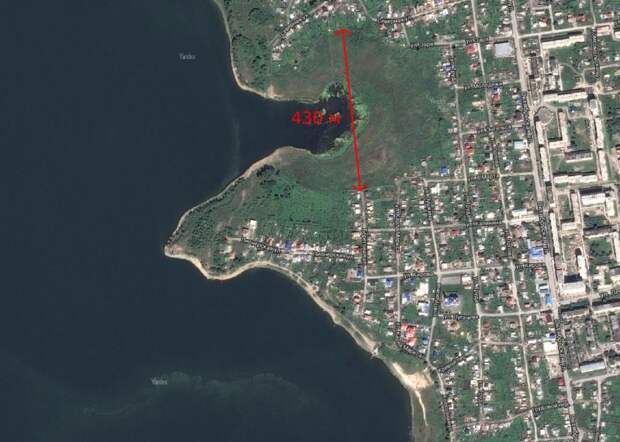

На данном месте сейчас расположена частная застройка, которую начали строить относительно недавно. Тогда же и проложили туда дороги. Никаких следов от земляных валов, рвов или канала от озера, которые являлись частью конструкции крепости, мы также не наблюдаем. Зато прямо над тем местом, где когда-то располагалась крепость, мы видим хорошо различимый круглый след диаметром порядка 430 метров!

На данном месте сейчас расположена частная застройка, которую начали строить относительно недавно. Тогда же и проложили туда дороги. Никаких следов от земляных валов, рвов или канала от озера, которые являлись частью конструкции крепости, мы также не наблюдаем. Зато прямо над тем местом, где когда-то располагалась крепость, мы видим хорошо различимый круглый след диаметром порядка 430 метров!

Вывод из всего этого следует только один. Если Чебаркульская крепость когда-то и существовала, то она была уничтожена, вместе с поселением, которое существовало вокруг неё. А тот город Чебаркуль, который мы видим сейчас, был построен заново в этом же месте, но уже с чистого листа, в начале 19 века, то есть уже после катастрофы. Поэтому уничтоженные постройки, включая крепость, не оказали никакого влияния на его планировку, на расположение его центра и на направление основных проездов, которые ведут к новому центру, а не к уничтоженной крепости.

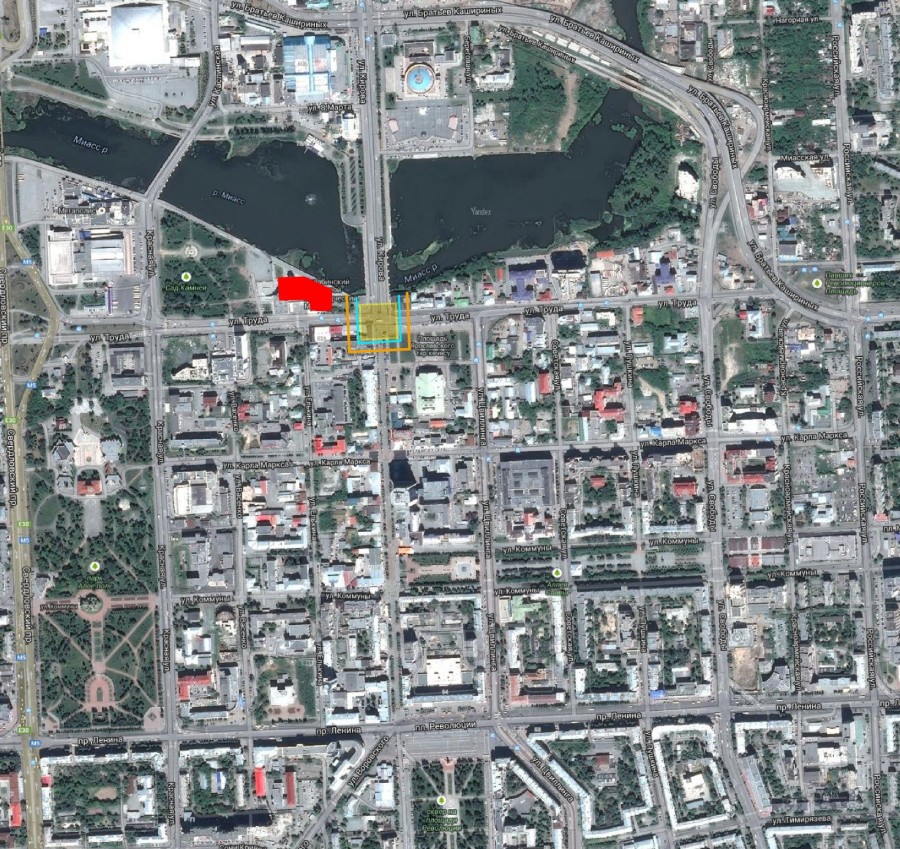

Далее переходим к Челябинской крепости. В интернете удалось найти следующий небольшой фрагмент с планом крепости, который повторяется практически во всех публикациях на эту тему, а также публикуется в нескольких книгах по истории Южного Урала и Челябинска, которые мне удалось найти.

Во-первых, настораживает тот факт, что фрагмент этот является вырезанным куском из какого-то документа, имеющего больший размер. Почему было не опубликовать весь документ целиком? Зачем понадобилось вырезать только этот кусок?

Во-первых, настораживает тот факт, что фрагмент этот является вырезанным куском из какого-то документа, имеющего больший размер. Почему было не опубликовать весь документ целиком? Зачем понадобилось вырезать только этот кусок?

Во-вторых, направление течения реки Миасс почему-то указано в другую сторону, поскольку на плане оно указано справа налево, в то время как на современных картах река Миасс в Челябинске течёт слева направо. Это означает, что на данном плане Юг наверху, а Север внизу. В принципе, многие средневековые карты на самом деле имеют именно такое, перевёрнутое вверх ногами, расположение сторон света, что само по себе является весьма интересным фактом. В нашем же случае возникает вопрос, должны ли мы в этом случае переворачивать и остальные планы крепостей, которые, очевидно, составлялись в одно время, или только план Челябинской крепости сделан в перевёрнутой системе? Но на приведённом ниже плане Миасской крепости направление течения указано также, как оно есть сегодня, да и на озере Чебаркуль с юго-западной стороны нет мест похожих на то, что изображено на плане (если попытаться его перевернуть).

В итоге либо мы должны перевернуть только план Челябинской крепости, как показано ниже, либо место, которое показано на плане, не имеет никакого отношения к центру Челябинска, где якобы при раскопках найдены остатки старой крепости.

Отдельный вопрос, почему крепость в Челябинске расположена на правом южном берегу? Ведь согласно официальной легенде, крепости строились для защиты от набегов местных башкирских племён и киргиз-кайсаков с территории современного Казахстана, которые шли именно с южной стороны. При этом освоение шло с севера на юг. Считается, что Екатеринбург был основан в 1723 году, то есть на 13 лет раньше, чем наши крепости. Но крепость расположена таким образом, как будто враг находится на севере, а не на юге.

Отдельный вопрос, почему крепость в Челябинске расположена на правом южном берегу? Ведь согласно официальной легенде, крепости строились для защиты от набегов местных башкирских племён и киргиз-кайсаков с территории современного Казахстана, которые шли именно с южной стороны. При этом освоение шло с севера на юг. Считается, что Екатеринбург был основан в 1723 году, то есть на 13 лет раньше, чем наши крепости. Но крепость расположена таким образом, как будто враг находится на севере, а не на юге.

Имеется описание Челябинской крепости, которое сделал немецкий путешественник И. Г. Гмелин в 1742 году: «Эта крепость также находится на реке Миясс, на южном берегу, она похожа на Миясскую, но побольше и окружена только деревянными стенами из лежащих бревен. Каждая стена имеет примерно 60 саженей. Она заложена вскоре после Миясской крепости, а имя получила от ближайшего к ней, находящегося выше на южной стороне реки леса, по-башкирски Челябе-Карагай».

Во-первых, это описание позволяет примерно определить размер стены в 120 метров (одна сажень равна 2.1336 метра).

Во-вторых, сделанное Гмелиным описание отличается от имеющегося плана крепости, на котором явно присутствует ров, соединявшийся с рекой Миасс, а также мощное внутреннее укрепление с фортами, выступающими на линии стен. Он упоминает только наружную стену, так называемые «надолбы», которые на плане обозначены буквой Н и закрывают крепость с трёх сторон (с четвёртой стороны крепость прикрывает река Миасс). Но с момента основания крепости в 1736 году прошло всего-то 6 лет! За это время крепость уже успели разобрать, а ров и валы заровнять? Или за 6 лет построили только внешнюю стену, а строить саму крепость, с валами, рвами и стенами ещё не приступали?

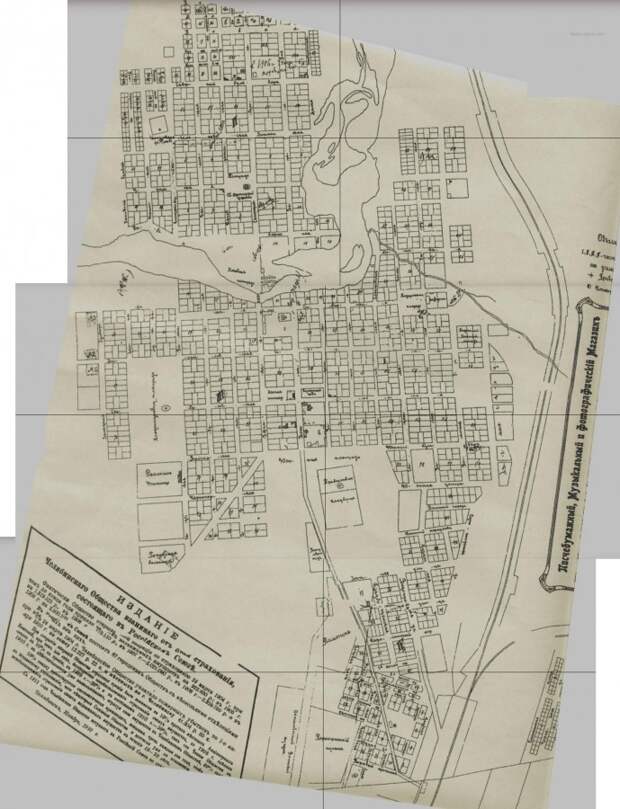

Теперь посмотрим на план города Челябинска 1910 года.

Река в центре Челябинска имеет совсем другую конфигурацию, чем на плане крепости. Как и в случае с Чебаркулём, планировка Челябинска напрочь игнорирует тот факт, что ещё 100 лет назад где-то возле моста была хорошо укреплённая крепость. Мы видим хорошо спланированное регулярное поселение, которое удобно строить на ровном месте, с нуля, но никак не план поселения, которое постепенно развивается начиная от укреплённого центра в виде крепости.

Река в центре Челябинска имеет совсем другую конфигурацию, чем на плане крепости. Как и в случае с Чебаркулём, планировка Челябинска напрочь игнорирует тот факт, что ещё 100 лет назад где-то возле моста была хорошо укреплённая крепость. Мы видим хорошо спланированное регулярное поселение, которое удобно строить на ровном месте, с нуля, но никак не план поселения, которое постепенно развивается начиная от укреплённого центра в виде крепости.

Я взял размеры внешней стены, приведённые в описании Гмелина, равные 120 метрам, и исходя из предположения, что существующий мост через Миасс на улице Кирова находится в том же самом месте, где когда-то находился крепостной мост, сделал следующую схему на современном спутниковом снимке с Гугл-мап.

Оранжевая линия, это наша внешняя деревянная стена с трёх сторон, рамзером 120х120 метров. Голубая линия — ров с водой вокруг стен. Жёлтый полупрозрачный прямоугольник — это основное укрепление. При этом красным цветом показана область, где велись археологические раскопки при строительстве нового краеведческого музея и якобы найдены останки старой крепости.

Оранжевая линия, это наша внешняя деревянная стена с трёх сторон, рамзером 120х120 метров. Голубая линия — ров с водой вокруг стен. Жёлтый полупрозрачный прямоугольник — это основное укрепление. При этом красным цветом показана область, где велись археологические раскопки при строительстве нового краеведческого музея и якобы найдены останки старой крепости.

Общая планировка старой части города, структура улиц, а также многие здания остались неизменными с 1910 года, что очень хорошо видно при сравнении приведённого выше плана с данным снимком. При этом крепость никак не вписывается в данную планировку. Положение моста в данном месте объясняется тем, что тут самое узкое в центре города место на реке Миасс. Если же попробовать сместить крепость влево, чтобы её часть попадала в зону раскопок, показанную красным, то тогда мы должны сместить и мост тоже, поскольку на плане чётко видно, что у крепости имелось двое ворот с башнями по центру северной и южной стен, при этом мост находился с ними практически на одной линии. Но в этом случае либо мост был не в самом узком месте, что противоречит здравому смыслу, либо русло реки Миасс серьёзно изменилось с момента строительства крепости. Опять же, при смещении крепости вправо мы должны будем сместить и центральный проезд, который вёл к воротам крепости, что должно поменять всю планирвоку центра города.

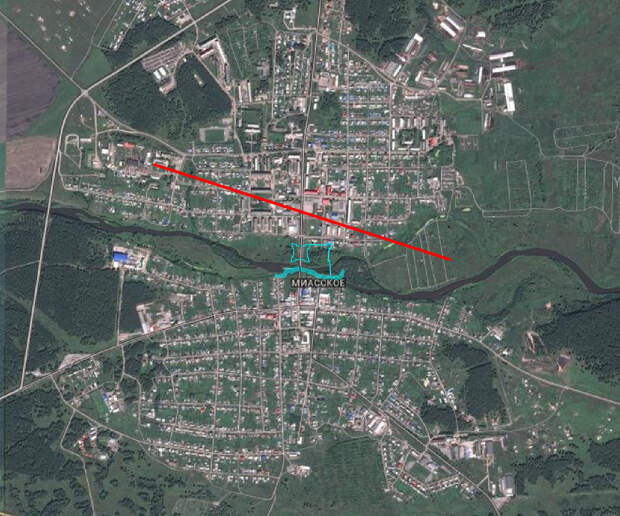

Переходим к крепости в селе Миасском. Удалось найти два разных изображения данной крепости. Первый план нам интересен тем, что на нём обозначено направление на север, исходя из которого необходимо повернуть план примерно на 20 градусов по часовой стрелке.

Первый план нам интересен тем, что на нём обозначено направление на север, исходя из которого необходимо повернуть план примерно на 20 градусов по часовой стрелке.

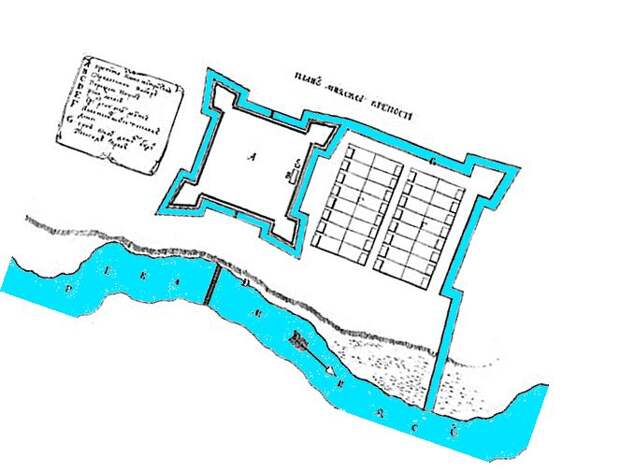

Ещё более интересен второй план, который я повернул так, чтобы направление на север стало вертикальным. На нём изображена не только сама крепость, но ещё и посёлок рядом с крепостью, а также ров, который я залил голубым цветом вместе с рекой. Причём ров этот окружает не только крепость, но ещё и охватывает с двух сторон посёлок, соединяясь с рекой Миасс. Из этого, опять же, следует, что глубина рва должна была быть ниже уровня воды в реке Миасс. Также хорошо виден мост, который ведёт к воротам в центре стены.

А теперь посмотрим на современный план села Миасское. Если нанести то направление, которое должны были иметь стены крепости согласно первому плану, которое я показал красной линией, то мы увидим, что оно весьма сильно отличается от направлений улиц в сегодняшнем селе. Хорошо, предположим, что составитель первого плана ошибся и неточно указал направление на север. Я обрисовал фрагмент реки и каналы со второго плана, обозначил на нём положение моста, после чего вставил размеры исходя из того, что Миасская крепость была чуть меньше Челябинской. Размер Челябинской И.Г.Гмелин определил в 60 саженей, то бишь 120 метров, поэтому я взял для Миасской 100 метров.

Полученное изображение я для начала совместил с существующим положением моста через реку Миасс, поскольку он также задаёт направление центральных улиц села Миасское, а значит и всю структуру планировки посёлка. Я много раз бывал в селе Миасском и достаточно неплохо знаю эту территорию. Левый северный берег реки Миасс в этом месте достаточно крутой, центр посёлка фактически стоит на вершине холма. На снимке мы в этом месте не видим никаких построек как раз из-за крутого склона. Так что у меня очень большие сомнения, что там когда-то была Миасская крепость, да ещё и с глубоким рвом вокруг.

Пока я проводил свои изыскания, то обратил внимание на остров справа от моста. Когда я развернул свою схему каналов по направлению с первого плана и совместил с этим островом, то получил новую схему, которая, возможно, как раз и указывает на то место, где когда-то находилась Миасская крепость.

Да, форма протоков не точно соответствует схеме каналов, но с учётом постоянных половодий реки и направления течения каналы и русло могли несколько изменить свою форму, поскольку вода ищет себе более удобный путь, чем течение с поворотами под прямым или острым углом. При этом направление верхней части протоки точно совпало с направлением канала, полученного с первого плана, которое на данной схеме я показал красной линией. Вряд ли это случайность.

В целом же с селом Миасским мы имеем ровно ту же картину, что и в двух предыдущих случаях. Существующая планировка села полностью игнорирует тот факт, что на этом месте когда-то была крепость, которая должна была стать основой для всей структуры будущего поселения. Если пытаться совместить схему крепости с существующей структурой посёлка, то мы не наблюдаем каких-либо намёков на то, что там когда-то была крепость со рвом, окружавшим ещё и часть посёлка, поскольку попадаем на крутой склон холма. Если же рассматривать место, которое, возможно, является местом расположения крепости, то оно никак не согласуется с существующей структурой поселения.

Либо крепости не было вообще, либо она была разрушена вместе со своим старым поселением, а позже на этом месте построили новое село с тем же названием, но уже «с чистого листа».

Исследуя эту проблему я неожиданно для себя обнаружил, что если речь идёт о населённых пунктах Челябинской области, то не существует никаких доказательств, что именно эти населённые пункты существуют тут больше 200 лет. Ни в одном городе Челябинской области нет ни одного здания или сооружения, которое можно было бы гарантированно датировать старше начала 19 века. Официальный миф на эту тему гласит, что то ли Пётр I, то ли его дочь Елизавета, то ли Екатерина II издали указ, запрещающий строить каменные здания где-либо кроме столицы Санкт-Петербурга. Сделано это было для того, чтобы знать активнее застраивала Санкт-Петербург. От разных людей я слышал все три варианта неоднократно, в том числе во время экскурсий по Санкт-Петербургу. А раз был такой запрет, то в 18 веке все здания во вновь закладываемых городах строились только деревянные. Потому-то, дескать, здания 18 века в городах на Южном Урале и не сохранились.

На самом деле этот аргумент напрочь опровергается тем фактом, что в европейской части России полно и деревянных, и каменных зданий 18 века, не смотря ни на какие запреты.

В тоже время, когда проводятся археологические раскопки, например при новом строительстве, то находятся следы существовавших когда-то зданий и сооружений, что пытаются выдать как доказательство того, что тот или иной город на этом месте существует уже давно. Но если произошла какая-то масштабная катастрофа, которая уничтожила поселение, а потом на этом месте оно было отстроено заново, ты мы будем видеть ровно ту же самую картину.

Я осмотрел несколько кладбищ, которые считаются очень старыми, но нигде мне не удалось найти захоронений ранее 1834 года. В тоже время при строительстве новых микрорайонов в том же Челябинске строители регулярно натыкаются на старые захоронения, которых вроде как в этом месте быть не должно. Одно время про это активно пытались писать местные газеты, но потом, когда счёт подобных случаев пошёл уже на десятки, перестали обращать на это внимание. В данном случае, как и с раскопками останков зданий, отсутствие старых точно датированных захоронений ещё не означает, что их там нет, но и не опровергает того факта, что катастрофа, уничтожившая поселения, могла произойти.

То, что мы имеем документ, в котором сказано об основании поселения в 1736 году, а также тот факт, что сейчас на этом месте существует поселение или город с таким же или похожим названием ещё не означает, что в промежутке между этими событиями, например в 1812 или 1815 году не было катастрофы, уничтожившей существовавшее в то время поселение.

Это только часть фактов, которые говорят о том, что масштабная катастрофа на территории Сибири могла произойти 200 лет назад. Про остальные в следующей части.

Дмитрий Мыльников

http://www.kramola.info/vesti/letopisi-proshlogo/kak-pogibla-tartarija-chast-2

Свежие комментарии