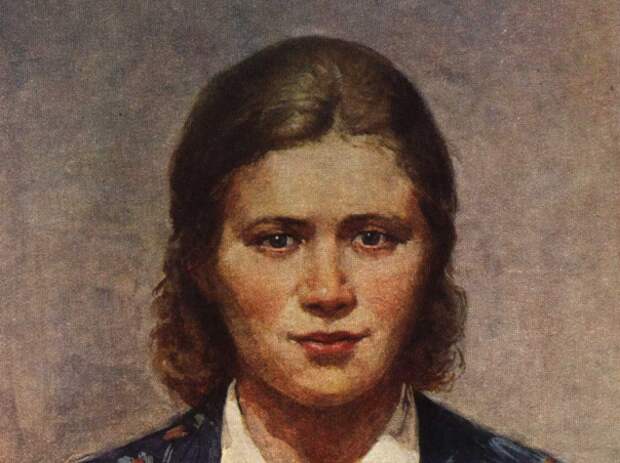

Разведчица и диверсантка Любовь Шевцова

Разведчица и диверсантка Любовь Шевцова

Любовь Шевцова выделялась среди юных подпольщиков-молодогвардейцев. В отличие от всех остальных, она отучилась в Ворошиловградской разведшколе НКВД, став профессиональной разведчицей и диверсанткой.

Любовь Шевцова родилась 8 сентября 1924 года в поселке Изварино, что в Краснодонском районе (сейчас – Луганская Народная Республика). Происходила она из простой, рабочей семьи. Поскольку Люба была поздним ребенком, то родители – Григорий Ильич и Ефросинья Мироновна – сильно любили дочь, потакая ее самым разнообразным капризам. И девчонка этим пользовалась. Она росла своенравной, упрямой и смелой. Люба всегда старалась сделать так, чтобы было «по ее».

В 1927 году семья Шевцовых переехала в Краснодон. Став школьницей, Люба постепенно начала превращаться в местную звезду. Она мечтала стать артисткой, поэтому пробовала силы в балете, спорте, хоре и актерском мастерстве. Ни один концерт в доме знаний не обходился без ее участия. Одноклассники девчонку так и прозвали – Любка-артистка. А благодаря безбашенному характеру, ее друзьями, в основном, были мальчишки. И даже носила короткую стрижку, на мальчишеский манер. И в компании именно Шевцова являлась главным заводилой.

Никто из друзей и знакомых Любы не сомневался, что девчонку ждет яркое и звездное будущее в каком-нибудь крупном городе. Возможно, даже в столице. Пробивной характер сделал бы свое дело. Но… Началась Великая Отечественная война. С карьерой артистки пришлось, как минимум, повременить.

Люба не осталась в стороне. Она не стала эвакуироваться, решив остаться в Краснодоне. Семнадцатилетняя девушка окончила курсы медсестер, после чего начала работать в военном госпитале, расположенном в городе. Но это занятие было не для нее. Неугомонная душа Шевцовой требовала кипучей деятельности. И когда линия фронта начала постепенно приближаться к Ворошиловградской области, Люба поняла, что пришло ее время «бить фашистов». Но на войну ее, конечно, никто не отправил.

И девушка решила действовать по-другому. Она узнала, что в области была создана школа разведчиков-радистов. Весной 1942-го года Люба подала заявление на прием в разведшколу НКВД. Она написала: «Прошу начальника НКВД принять меня в школу радистов, так как я желаю быть радистом в нашей Советской стране, служить честно и добросовестно. И по окончании этой школы я обязуюсь выполнять все задания в тылу врага и на фронте».

Заявление Шевцовой рассмотрели и вскоре ее зачислили в разведшколу НКВД. Поскольку ситуация на фронте для Советского Союза была тяжелой и существовала острая нехватка кадровых разведчиков, то Люба училась по специальной, ускоренной программе. За девяносто три дня ей требовалось из школьницы превратиться в профессиональную разведчицу и диверсантку.

Школа разведчиков-радистов, где училась Шевцова, находилась недалеко от Ворошиловграда, в бывшем доме отдыха «Лысая Гора» от местного паровозостроительного завода. Именно тогда Люба по-настоящему поняла, какую дорогу она выбрала. Одно дело работать в госпитале, а совсем другое – постигать премудрости разведывательного мастерства. На курсах новобранцев учили не только тонкостям конспирации, основам шифровального дела, знакомили с портативной радиостанцией и стрелковым оружием. Им рассказывали и о том, какие опасности подстерегают неопытных бойцов на фронте. Шевцова понимала, что она может погибнуть или попасть в плен.

Второй вариант – самый страшный. Любе объяснили, что немцы прибегнут к любым пыткам, лишь бы выведать секреты… Но страха ни у Шевцовой, ни у других разведчиков не было. Молодость притупляла инстинкт самосохранения. Новобранцы искренне хотели помочь своей Родине и согласны были выполнять даже самые опасные задания. Тогда бойцы еще не знали, что, чаще всего, карьера неопытных разведчиков и диверсантов заканчивалась через несколько недель в застенках гестапо…

9 июля Шевцова окончила ускоренные курсы. Ее определили в группу «Буря», дислоцировавшуюся в Ворошиловграде. Люба должна была вести подпольную и разведывательную работу в немецком тылу. Кстати, тот факт, что Шевцова являлась профессиональной разведчицей, довольно часто забывают. Не говорил об этом и писатель Александр Фадеев. Правда, когда он работал над романом «Молодая гвардия», эта информация носила секретный характер. Тогда, еще в военные дни, посторонние люди ничего не знали о школе НКВД и ее учениках.

***

Отряд «Буря» полностью соответствовал разведывательно-диверсионной группе. У подпольщиков был свой командир, база и агентурная сеть. Вот только работало все это очень плохо. И не из-за неумелого командования, нет. Всему виной были упаднические настроения. И это стало неприятным сюрпризом для Шевцовой. Поскольку немецкие войска активно продвигались на Восток, оккупируя все новые и новые земли, некоторые агенты, оставшиеся в тылу, прекращали деятельность. Они боялись, что противник их схватит и казнит. Дошло до того, что от своих обязательств отказался хозяин явочной квартиры. Он просто не пустил Любу и не отдал ей радиостанцию. Из-за этого группа осталась без связи с «Центром». Вариантов развития событий было два: либо просто сидеть и ждать, когда «Центр» начнет поиски пропавших разведчиков, либо же попытаться сообщить руководству о случившемся. Командир разведывательно-диверсионного отряда выбрал второй путь. Он приказал своим подчиненным затаиться и не привлекать к себе внимания.

Шевцова с таким развитием событий была не согласна. Она несколько раз пыталась переубедить командира, но тщетно. И тогда Люба решила действовать. Она перебралась из Ворошиловграда в оккупированный Краснодон и устроилась на работу в местное кафе. Поскольку в том заведении любили отдыхать немцы, то Любу взяли в качестве певицы. И перед оккупантами она выступала под оперативным псевдонимом Григорьева.

Шевцова знала, что в Краснодоне действует подпольная молодежная антифашистская организация «Молодая гвардия». Выйти с молодогвардейцами на контакт для нее не составило труда. И вскоре девушка стала подпольщицей.

Поскольку Люда была профессиональной разведчицей и диверсанткой, то ее знания высоко оценили в «Молодой гвардии». И вскоре девушка стала членом штаба организации. Навыки, полученные в спецшколе, пригодились молодогвардейцам. Шевцова вместе с соратниками распространяла агитационные листовки, проводила разведку, искала медикаменты.

В декабре 1942 года Люба вместе с Сергеем Тюлениным и Виктором Лукьянченко совершили диверсию. Они смогли подобраться к бирже труда и поджечь ее. А после этого Шевцова, как ни в чем не бывало, пришла в клуб и стала петь для немецких офицеров. Благодаря этому, оккупанты слишком поздно узнали о поджоге.

Биржа труда как цель была выбрана не случайно. Дело в том, что там хранились списки людей, которых немцы запланировали отправить в Германию на принудительные работы. Всего же, враг хотел угнать около двух тысяч парней и девушек Краснодонского района. Но этого не случилось, поскольку сформированные списки уничтожил огонь.

Вообще, молодогвардейцы вели успешную подпольную войну с оккупантами. Они вывесили несколько красных флагов на 7 ноября, освобождали военнопленных, похищали у противника провизию и раздавали нуждавшимся, устраивали налеты на транспорт и совершали различные диверсии. Естественно, немцы хотели ликвидировать подпольную организацию.

Но до зимы 1942 года они откладывали это «на потом». Ситуация резко изменилась в декабре. Положение немцев на фронте начало ухудшаться. Красная армия перешла в наступление. Среди жителей оккупированных территорий начали ходить слухи о скором освобождении. И немцы решили психологически сломать краснодонцев. А для этого им необходимо было разобраться с «Молодой гвардией».

В начале января 1943 года начались массовые аресты подпольщиков. Отсутствие опыта, юный возраст и пренебрежение конспирацией стали смертным приговором для молодогвардейцев.

Среди арестованных оказалась и Шевцова. Оккупанты знали, что она – выпускница спецшколы НКВД. И поэтому хотели заставить Любу перейти на их стороны и «сливать» советскому командованию дезинформацию. Но Шевцова, конечно, не согласилась. Немцы ее долго допрашивали, избивали, пытали, но сломить девушку у них так и не получилось. Тогда Любу доставили в Ровеньки, отдав в руки местному начальнику полиции, а затем и начальнику жандармерии. Но и их усилия оказались тщетны. Шевцова, несмотря на пытки, не произнесла ни звука.

9 февраля Любу, Олега Кошевого и еще нескольких молодогвардейцев немцы расстреляли в Гремучем лесу. Уже после освобождения города, в камере, где перед казнью держали девушку, была найдена надпись: «Прощай, мама, твоя дочь Любка уходит в сырую землю».

13 сентября 1943 года Любови Шевцовой было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Похоронена радистка и разведчица в братской могиле в сквере имени «Молодой гвардии», что в центре города Ровеньки.

Павел Жуков

Художник: В. Эльманович

ПС. Сайт E-news.su продолжит публикации о героях-молодогвардейцах. Смотрите наши посты

Непокорная Ульяна Громова

Ульяну Громову, как и большинство подпольщиков из антифашистской организации «Молодая гвардия», арестовали в январе 1943-го года. Несмотря на юный возраст, девушка не сломалась. Она читала стихи в камере и стойко выдержала все пытки.

Ульяна Громова родилась 3 января 1924 года в поселке Первомайка, расположенном недалеко от Краснодона Ворошиловградской области. Она происходила из обычной советской семьи: отец Матвей Максимович работал на шахте, мать Матрена Савельевна занималась домом и воспитанием пятерых детей, из которых Уля была самой младшей. Матвей Максимович, родившийся в 1880-м году в Полтавской губернии, принимал участие в войне с Японией. А позже решил перебраться в Первомайку. В 1937-м году он вышел на пенсию, но не сидел без дела. Матвей Максимович устроился таровщиком на мельницу.

В 1932-м году Ульяна пошла в первый класс школы №6. Уже в таком юном возрасте она удивляла учителей своей серьезностью, старательностью и упорством. Эти качества характера резко выделяли девчонку из группы ребят-первоклассников. Учеба легко давалась Ульяне, а если вдруг и возникали какие-либо трудности с «гранитом науки», то на выручку приходил характер. С возрастом эти черты лишь усилились. Одноклассники Ульяны вспоминали, что она всегда была очень серьезной, вдумчивой, сдержанной, аккуратной и дисциплинированной. При этом на девчонку никто не повесил ярлык «зануды». Она являлась позитивной и очень деятельной школьницей. Так что нет ничего удивительно, что при переходе из одного класса в следующий, Громова всегда получала похвальные грамоты и являлась примером для одноклассников.

Весной 1940-го года Ульяну приняли в комсомол. А вскоре последовало и первое задание: Громовой необходимо было взять шефство над младшеклассниками. Поскольку Ульяна вела личный дневник, то в нем сохранились ее воспоминания о тех днях. Как оказалось, первый блин вышел комом. Юные октябрята легкомысленно отнеслись к вожатой и решили ее проигнорировать. А Громова основательно подготовилась к встрече: подобрала несколько журналов с рассказами и стихами для внеклассного чтения, но на первое занятие пришло лишь шесть девочек. А вот мальчишек не было. Конечно, Ульяну это расстроило, но сдаваться она не собиралась. Последовало еще несколько встреч. И медленно, постепенно Громова сумела завоевать расположение октябрят. С этим заданием она справилась.

Ульяне было семнадцать лет, когда грянула Великая Отечественная война. Вместе с остальными жителями поселка Громова сначала трудилась в полях, а уже осенью начала помогать врачам и медсестрам в госпитале. Раненых бойцов день ото дня становилось все больше. Работы тоже становилось больше. Но характер помогал Ульяне. Она делала перевязки раненым красноармейцам, читала им газеты и книги, а также отправляла их письма родным. При этом Громова продолжила учебу в школе.

Летом 1942-года Ульяна окончила среднюю школу. Круглой отличницей она не стала, поскольку из-за работы в госпитале ей не всегда удавалось выполнять домашние задания. То лето для Краснодона и всех близлежащих поселков, сел и деревень выдалось тревожным. Среди людей ходили упорные слухи, что враг совсем скоро доберется сюда и займет всю Ворошиловградскую область. Кто-то уезжал, надеясь избежать оккупации, но многие оставались в своих домах. Одни люди верили, что Красная армия не допустит врага на их землю, другим жалко было бросать имущество, а третьим просто некуда было уезжать. Осталось в Первомайке и семейство Громовых. Отец как ветеран русско-японской войны, человек, которому на долю выпало пережить и Первую Мировую войну, и Гражданскую, твердо решил оставаться на месте. Он часто рассказывал своим детям истории о русских героях, которые всегда встречали любые трудности лицом к лицу и ничего не боялись. И семья поддержала Матвея Максимовича. Правда, Ульяну отец все-таки хотел эвакуировать. Но она отказалась.

Вскоре Первомайку заняли немцы. Громовым не повезло, их дом облюбовало несколько вражеских солдат и офицеров. Они поселились в нем, а хозяев заставили жить в сарае. Не пожалели оккупанты и болеющую Матрену Савельевну. Произошедшее Ульяна восприняла как личное оскорбление. Девушка не смирилась с хозяйничавшими в ее доме немцами. Но свои мысли держала при себе, понимая, что за любое слово ее могут казнить. Фашисты с мирными жителями не церемонились. Они чувствовали себя здесь полноценными хозяевами как жизни, так и смерти. Зато Ульяна не стеснялась в выражениях при встрече с предателями, теми, кто решил пойти на сотрудничество с врагами ради собственной выгоды. Родители много раз просили дочь быть более сдержанной, но она не слушалась.

Осенью Ульяна вместе с Анатолием Поповым и Майей Пегливановой организовали в Первомайке подпольную антифашистскую организацию. Вскоре ребята узнали, что не они одни решили бросить вызов оккупантам. Оказалось, что в Краснодоне и близлежащих населенных пунктах появились точно такие же организации. И вскоре они были объединены в одну – «Молодую гвардию».

***

Черты характера, позволявшие Ульяне справляться с трудностями в мирное время, помогли и сейчас. Лидеры «Молодой гвардии» быстро оценили способности Громовой и вскоре избрали ее членом штаба. Ульяна, как и другие девушки-подпольщицы, не оставались в стороне. Они вместе с парнями принимали участие в самых разнообразных боевых операциях. Кроме этого, составляли и распространяли агитационные антифашистские листовки, искали медикаменты и оружие. Отдельным пунктом шла работа с населением на оккупированных территориях. Молодогвардейцы призывали людей не верить немцам и не помогать им.

Довелось Ульяне поучаствовать в спецоперации, назначенной на 7 ноября. Было собрано несколько групп, которые должны были в честь 25-летия Октябрьской революции вывесить красные флаги в нескольких точках Краснодона. Громова вместе с Анатолием Поповым незаметно пробралась к шахте №1 и выполнила боевое задание.

В конце 1942 года положение оккупантов становилось шатким. Успехи Красной армии на фронте привели к тому, что немцы уже подумывали об отступлении с территории Донбасса. Но уйти «не попрощавшись» они не могли. Фашисты хотели нанести как можно больше вреда. И оккупанты всерьез взялись за «Молодую гвардию». И подпольщики оказались к этому не готовы. За несколько месяцев диверсионной деятельности они привыкли к успехам. И о конспирации стали постепенно забывать. И уже в начале января 1943-го начались массовые аресты.

Немецкая контрразведка, полиция, гестапо и жандармерия старались поймать всех подпольщиков. Арестованных молодогвардейцев сначала допрашивали, затем избивали и пытали, а потом снова допрашивали. И так продолжалось по кругу. Одиннадцатого января почти все молодогвардейцы были схвачены, спаслось лишь несколько человек. Среди арестованных оказалась и Ульяна.

Громова и в камере не изменила себе, характер не позволил этого сделать. Она была спокойна и уверенна. Ульяна всеми силами пыталась поддержать соратников, оказавшихся с ней в одной камере. Девушка читала наизусть «Демона» Лермонтова, стараясь отвлечь их от тяжелых мыслей.

Затем последовали допросы и пытки. Но Громова была верна себе. Она ничего не сказала, несмотря на страшные мучения, которые ей уготовили враги.

16 января 1943 года Ульяну и остальных арестованных молодогвардейцев немцы привезли к шурфу шахты №5. Затем их скинули вниз. Поскольку некоторые из подпольщиков были еще живы, оккупанты забросали шахту гранатами…

Всего через месяц Краснодон был освобожден советской армией. Стали известны подробности о расправе над молодогвардейцами. Тела погибших были подняты, а 1 марта подпольщиков с воинскими почестями захоронили в братской могиле в центре Краснодона. Что касается Громовой, то в отчете судмедэкспертизы сказано: «Ульяна Громова, 19 лет, на спине у нее была вырезана пятиконечная звезда, правая рука переломана, поломаны ребра».

Незадолго до казни Ульяна нацарапала прощальную записку на стене камеры:

«Прощайте мама,

Прощайте папа,

Прощайте вся моя родня,

Прощай мой брат любимый Еля,

Больше не увидишь ты меня.

Твои моторы во сне мне снятся,

Твой стан в глазах всегда стоит.

Мой брат любимый, я погибаю,

Крепче стой за Родину свою».

Это послание обнаружила Вера Кротова – подруга Ульяны и ее дальняя родственница. Вера аккуратно переписала прощальную записку Громовой на листок бумаги. Теперь он хранится в музее.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 года Ульяна Громова была удостоена звания Героя Советского Союза посмертно.

Павел ЖУКОВ

Радий Юркин: юный подпольщик «Молодой гвардии»

Радий Юркин считается самым юным участником подпольной организации «Молодая гвардия». Когда немцы оккупировали Краснодон, парню было всего тринадцать лет. Но, несмотря на возраст, Радий играл важную роль в сопротивлении.

Радий Петрович Юркин являлся уроженцем поселка Сорокино, что в Ворошиловградской области. Он родился в сентябре (по другим данным – в январе) 1928 года. Но когда мальчику было всего пять лет, семья перебралась в Великий Суходол, поскольку отца назначили председателем местного сельсовета.

В 1938 году семейство Юркиных вернулось в Сорокино. Радий учился в школе, занимался спортом и мечтал о будущем. В том же году Указом Президиума Верховного Совета УССР поселок Сорокино (включая несколько хуторов, которые были присоединены к нему в 1936-м году) превратился в город областного значения - Краснодон. На тот момент в населенном пункте проживало чуть более двадцати тысяч человек.

С началом Великой Отечественной войны жизнь в городе резко изменилась. Враг стремительно продвигался все дальше и дальше на восток. Жителей охватили упаднические настроения, люди понимали, что скоро немцы доберутся и сюда. Но, конечно, надежда на чудо оставалась. Народ до последнего верил, что беда пройдет мимо. Но чуда не произошло, перевес сил в то время был на стороне немецкой армии.

В июле 1942-го года стало понятно, что оккупация города – это вопрос нескольких дней. Враг уверенно продвигался на восток, захватывая все новые и новые населенные пункты. Трагедия произошла 19 июля. Рано утром жителей Краснодона разбудили звуки техники, въехавшей в город. Самые страшные ночные кошмары стали реальностью…

Очевидцы тех событий вспоминали, что больше всего их тогда испугала немецкая пехота. Вражеские солдаты, шедшие по городу, смотрели на людей, как на своих рабов, а на их дома, как на свою собственность. И жители Краснодона понимали, что ничего не могут с этим поделать. Естественно, как это всегда бывает в критической ситуации, у оккупантов тут же нашлись «верные друзья» из местных. И они стали полицаями, активно сотрудничавшими с гестапо. Но были и те, кто не смирился с немецкой властью. В Краснодоне и близлежащих поселках уже осенью стали появляться разрозненные подпольные группы. А состояли они, в основном, из молодежи, вчерашних школьников и студентов. И через короткое время эти подпольные ячейки сопротивления слились в одну организацию – «Молодую гвардию».

Радий Юркин окончил семь классов шкоды №1 имени Горького. Но в сентябре ему не довелось вернуться в дом знаний. В оккупированном Краснодоне занятия не велись. И мальчишка, несмотря на юный возраст, не смирился с оккупацией. Он примкнул к «Молодой гвардии», оказавшись в подпольной группе, возглавляемой Сергеем Тюлениным. Также в нее входили: Владимир Куликов, Степан Сафонов, Семен Остапенко и Леонид Дадышев. Вместе ребята изготовляли и распространяли агитационные листовки, собирали орудие и боеприпасы, а также разрабатывали и осуществляли диверсии.

Вот, что вспоминал Радий о тех событиях: «В первые дни оккупации запылало здание треста «Краснодонуголь», в котором размещался штаб крупной фашистской воинской части, было сожжено здание городской бани, где размещался крупный интендантский склад врагов. Сергей поручил каждому написать по десять листовок. В действительности это были маленькие листки из ученической тетради всего с несколькими фразами: «Не верьте фашистам! Бейте их!» Листовки мы наклеивали на развешенные по городу приказы фашистского военного командования».

Естественно, оккупантов раздражали подпольщики. Но в начале они не обращали на них особого внимания. Тогда, летом и осенью, немцы не сомневались в успехе военной кампании Третьего рейха. И поэтому, группы подпольщиков не представляли для них серьезной угрозы. Оккупанты считали, что очень скоро движение сопротивления само по себе сойдет на «нет», поскольку поражения Красной армии действовали бы на него удручающе.

Шли месяцы. Положение на фронте начало постепенно приобретать совершенно иную картину. Немецкая машина внезапно начала буксовать. Более того, Красной армии удалось переломить ситуацию в кровопролитной битве за Сталинград. И чаша весов качнулась в сторону Советского Союза. Молодогвардейцы знали об успехах на фронте, поскольку в любую свободную минуту слушали сводки Совинформбюро по радио. И как только узнавали что-то важное, спешили сообщить об этом жителям Краснодона при помощи агитационных листовок.

В тяжелое и трудное время Радий показал себя надежным, смелым и умным подпольщиком. И поэтому в конце октября его приняли в комсомол. Решение принимали Олег Кошевой и Иван Земнухов. Они посовещались и дали «добро». Правда, обзавестись билетом сразу у Радия не получилось. Юркин вспоминал впоследствии, что Кошевой на него серьезно посмотрел и сказал: «Но билет должен оправдать и заслужить».

Радий не испугался. И через несколько дней он, в группе Сергея Тюленина смог успешно пройти испытания. Подпольщикам требовалось вывесить флаг СССР на здании школы №4, приурочив это у 25-летней годовщине Советской власти.

Подпольщики раздобыли полотнище, подготовили гранаты и ночью отправились на задание. Шел сильный дождь, но непогода ребят не смущала. Они незаметно пробрались к школе и вошли через запасной ход. После чего поднялись на чердак. Старшие товарищи именно Радию доверили самое главное – прикрепить полотнище к трубе. И парень справился. И уже наследующий день Юркин получил заветный комсомольский билет.

***

В начале января 1943-го года для молодогвардейцев наступили тяжелые времени. Немцы начали за ними настоящую охоту. Начались массовые аресты. Юркин сначала скрывался в городе, но в феврале решился на побег. И у него, в отличие от многих других подпольщиков, это получилось. Десятого числа он перешел линию фронта и примкнул с Красной армии. А уже четырнадцатого февраля он вместе с танкистами вернулся в Краснодон. Тогда парень и узнал о том, что почти все его боевые товарищи, в том числе и Сергей Тюленин, погибли от рук оккупантов.

Радий остался в армии и продолжил борьбу с врагом. А в сентябре того же года ЦК ВЛКСМ направил его на учебу в Военно-Морское авиационное училище. Что интересно, у парня не было аттестата, поскольку он успел окончить лишь семь классов. Но для него сделали исключение, допустив до вступительных испытаний. С ними Радий справился и стал курсантом, самым молодым в потоке. Но никаких проблем это не доставило. Все знали, что за плечами у Юркина «Молодая гвардия». И парень не подвел. По воспоминаниям сокурсников, его первым из группы допустили к полетам.

Радий окончил училище в начале 1945-го года. И сразу же был отправлен на Тихоокеанский флот. А вскоре бывший молодогвардеец сражался с японскими войсками. На тот момент Радий Петрович уже получил несколько высоких правительственных наград, например, орден Красной Звезды и медаль «Партизану Отечественной войны».

Радию Петровичу было всего восемнадцать лет, когда он удостоился новой награды – медали «За победу над Японией».

После окончания войны, Юркин остался в армии. Поступил в Военно-морское авиационное училище в Ейске. И будучи студентом его избрали членом Краснодарского краевого комитета комсомола. Также Радий Петрович являлся делегатом одиннадцатого съезда ВЛКСМ. Но в Краснодарском крае Юркин пробыл недолго. Военная дорога привела его сначала в краснознаменный Балтийский флот, а позже – в Черноморский.

В 1957 году по состоянию здоровья Радий Петрович ушел в запас. Вариантов для проживания у него было предостаточно, но бывшего молодогвардейца тянуло в родной Краснодон. Город, где прошла его фронтовая молодость, где были похоронены его друзья. Юркин занимался общественной деятельностью: постоянно встречался со школьниками и студентами, рассказывая им о деятельности «Молодой гвардии». Вообще, история подвига молодогвардейцев стала для Радия Петровича главным делом. Он часто бывал в разных городах Советского Союза, где встречался с молодежью. И ни один разговор не обходился без воспоминаний о подпольной организации.

16 июля 1975 года Радия Петровича не стало. Умер он во время работы в музее «Молодой гвардии» в Краснодоне. Перед смертью он успел сделать магнитофонную запись, в которой делился воспоминаниями о жизни в оккупированном городе. Похоронили бывшего молодогвардейца на местном кладбище.

Павел ЖУКОВ

Любовь Шевцова выделялась среди юных подпольщиков-молодогвардейцев. В отличие от всех остальных, она отучилась в Ворошиловградской разведшколе НКВД, став профессиональной разведчицей и диверсанткой.

Любовь Шевцова родилась 8 сентября 1924 года в поселке Изварино, что в Краснодонском районе (сейчас – Луганская Народная Республика). Происходила она из простой, рабочей семьи. Поскольку Люба была поздним ребенком, то родители – Григорий Ильич и Ефросинья Мироновна – сильно любили дочь, потакая ее самым разнообразным капризам. И девчонка этим пользовалась. Она росла своенравной, упрямой и смелой. Люба всегда старалась сделать так, чтобы было «по ее».

В 1927 году семья Шевцовых переехала в Краснодон. Став школьницей, Люба постепенно начала превращаться в местную звезду. Она мечтала стать артисткой, поэтому пробовала силы в балете, спорте, хоре и актерском мастерстве. Ни один концерт в доме знаний не обходился без ее участия. Одноклассники девчонку так и прозвали – Любка-артистка. А благодаря безбашенному характеру, ее друзьями, в основном, были мальчишки. И даже носила короткую стрижку, на мальчишеский манер. И в компании именно Шевцова являлась главным заводилой.

Никто из друзей и знакомых Любы не сомневался, что девчонку ждет яркое и звездное будущее в каком-нибудь крупном городе. Возможно, даже в столице. Пробивной характер сделал бы свое дело. Но… Началась Великая Отечественная война. С карьерой артистки пришлось, как минимум, повременить.

Люба не осталась в стороне. Она не стала эвакуироваться, решив остаться в Краснодоне. Семнадцатилетняя девушка окончила курсы медсестер, после чего начала работать в военном госпитале, расположенном в городе. Но это занятие было не для нее. Неугомонная душа Шевцовой требовала кипучей деятельности. И когда линия фронта начала постепенно приближаться к Ворошиловградской области, Люба поняла, что пришло ее время «бить фашистов». Но на войну ее, конечно, никто не отправил.

И девушка решила действовать по-другому. Она узнала, что в области была создана школа разведчиков-радистов. Весной 1942-го года Люба подала заявление на прием в разведшколу НКВД. Она написала: «Прошу начальника НКВД принять меня в школу радистов, так как я желаю быть радистом в нашей Советской стране, служить честно и добросовестно. И по окончании этой школы я обязуюсь выполнять все задания в тылу врага и на фронте».

Заявление Шевцовой рассмотрели и вскоре ее зачислили в разведшколу НКВД. Поскольку ситуация на фронте для Советского Союза была тяжелой и существовала острая нехватка кадровых разведчиков, то Люба училась по специальной, ускоренной программе. За девяносто три дня ей требовалось из школьницы превратиться в профессиональную разведчицу и диверсантку.

Школа разведчиков-радистов, где училась Шевцова, находилась недалеко от Ворошиловграда, в бывшем доме отдыха «Лысая Гора» от местного паровозостроительного завода. Именно тогда Люба по-настоящему поняла, какую дорогу она выбрала. Одно дело работать в госпитале, а совсем другое – постигать премудрости разведывательного мастерства. На курсах новобранцев учили не только тонкостям конспирации, основам шифровального дела, знакомили с портативной радиостанцией и стрелковым оружием. Им рассказывали и о том, какие опасности подстерегают неопытных бойцов на фронте. Шевцова понимала, что она может погибнуть или попасть в плен.

Второй вариант – самый страшный. Любе объяснили, что немцы прибегнут к любым пыткам, лишь бы выведать секреты… Но страха ни у Шевцовой, ни у других разведчиков не было. Молодость притупляла инстинкт самосохранения. Новобранцы искренне хотели помочь своей Родине и согласны были выполнять даже самые опасные задания. Тогда бойцы еще не знали, что, чаще всего, карьера неопытных разведчиков и диверсантов заканчивалась через несколько недель в застенках гестапо…

9 июля Шевцова окончила ускоренные курсы. Ее определили в группу «Буря», дислоцировавшуюся в Ворошиловграде. Люба должна была вести подпольную и разведывательную работу в немецком тылу. Кстати, тот факт, что Шевцова являлась профессиональной разведчицей, довольно часто забывают. Не говорил об этом и писатель Александр Фадеев. Правда, когда он работал над романом «Молодая гвардия», эта информация носила секретный характер. Тогда, еще в военные дни, посторонние люди ничего не знали о школе НКВД и ее учениках.

***

Отряд «Буря» полностью соответствовал разведывательно-диверсионной группе. У подпольщиков был свой командир, база и агентурная сеть. Вот только работало все это очень плохо. И не из-за неумелого командования, нет. Всему виной были упаднические настроения. И это стало неприятным сюрпризом для Шевцовой. Поскольку немецкие войска активно продвигались на Восток, оккупируя все новые и новые земли, некоторые агенты, оставшиеся в тылу, прекращали деятельность. Они боялись, что противник их схватит и казнит. Дошло до того, что от своих обязательств отказался хозяин явочной квартиры. Он просто не пустил Любу и не отдал ей радиостанцию. Из-за этого группа осталась без связи с «Центром». Вариантов развития событий было два: либо просто сидеть и ждать, когда «Центр» начнет поиски пропавших разведчиков, либо же попытаться сообщить руководству о случившемся. Командир разведывательно-диверсионного отряда выбрал второй путь. Он приказал своим подчиненным затаиться и не привлекать к себе внимания.

Шевцова с таким развитием событий была не согласна. Она несколько раз пыталась переубедить командира, но тщетно. И тогда Люба решила действовать. Она перебралась из Ворошиловграда в оккупированный Краснодон и устроилась на работу в местное кафе. Поскольку в том заведении любили отдыхать немцы, то Любу взяли в качестве певицы. И перед оккупантами она выступала под оперативным псевдонимом Григорьева.

Шевцова знала, что в Краснодоне действует подпольная молодежная антифашистская организация «Молодая гвардия». Выйти с молодогвардейцами на контакт для нее не составило труда. И вскоре девушка стала подпольщицей.

Поскольку Люда была профессиональной разведчицей и диверсанткой, то ее знания высоко оценили в «Молодой гвардии». И вскоре девушка стала членом штаба организации. Навыки, полученные в спецшколе, пригодились молодогвардейцам. Шевцова вместе с соратниками распространяла агитационные листовки, проводила разведку, искала медикаменты.

В декабре 1942 года Люба вместе с Сергеем Тюлениным и Виктором Лукьянченко совершили диверсию. Они смогли подобраться к бирже труда и поджечь ее. А после этого Шевцова, как ни в чем не бывало, пришла в клуб и стала петь для немецких офицеров. Благодаря этому, оккупанты слишком поздно узнали о поджоге.

Биржа труда как цель была выбрана не случайно. Дело в том, что там хранились списки людей, которых немцы запланировали отправить в Германию на принудительные работы. Всего же, враг хотел угнать около двух тысяч парней и девушек Краснодонского района. Но этого не случилось, поскольку сформированные списки уничтожил огонь.

Вообще, молодогвардейцы вели успешную подпольную войну с оккупантами. Они вывесили несколько красных флагов на 7 ноября, освобождали военнопленных, похищали у противника провизию и раздавали нуждавшимся, устраивали налеты на транспорт и совершали различные диверсии. Естественно, немцы хотели ликвидировать подпольную организацию.

Но до зимы 1942 года они откладывали это «на потом». Ситуация резко изменилась в декабре. Положение немцев на фронте начало ухудшаться. Красная армия перешла в наступление. Среди жителей оккупированных территорий начали ходить слухи о скором освобождении. И немцы решили психологически сломать краснодонцев. А для этого им необходимо было разобраться с «Молодой гвардией».

В начале января 1943 года начались массовые аресты подпольщиков. Отсутствие опыта, юный возраст и пренебрежение конспирацией стали смертным приговором для молодогвардейцев.

Среди арестованных оказалась и Шевцова. Оккупанты знали, что она – выпускница спецшколы НКВД. И поэтому хотели заставить Любу перейти на их стороны и «сливать» советскому командованию дезинформацию. Но Шевцова, конечно, не согласилась. Немцы ее долго допрашивали, избивали, пытали, но сломить девушку у них так и не получилось. Тогда Любу доставили в Ровеньки, отдав в руки местному начальнику полиции, а затем и начальнику жандармерии. Но и их усилия оказались тщетны. Шевцова, несмотря на пытки, не произнесла ни звука.

9 февраля Любу, Олега Кошевого и еще нескольких молодогвардейцев немцы расстреляли в Гремучем лесу. Уже после освобождения города, в камере, где перед казнью держали девушку, была найдена надпись: «Прощай, мама, твоя дочь Любка уходит в сырую землю».

13 сентября 1943 года Любови Шевцовой было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Похоронена радистка и разведчица в братской могиле в сквере имени «Молодой гвардии», что в центре города Ровеньки.

Павел Жуков

Художник: В. Эльманович

ПС. Сайт E-news.su продолжит публикации о героях-молодогвардейцах. Смотрите наши посты

Непокорная Ульяна Громова

Ульяну Громову, как и большинство подпольщиков из антифашистской организации «Молодая гвардия», арестовали в январе 1943-го года. Несмотря на юный возраст, девушка не сломалась. Она читала стихи в камере и стойко выдержала все пытки.

Ульяна Громова родилась 3 января 1924 года в поселке Первомайка, расположенном недалеко от Краснодона Ворошиловградской области. Она происходила из обычной советской семьи: отец Матвей Максимович работал на шахте, мать Матрена Савельевна занималась домом и воспитанием пятерых детей, из которых Уля была самой младшей. Матвей Максимович, родившийся в 1880-м году в Полтавской губернии, принимал участие в войне с Японией. А позже решил перебраться в Первомайку. В 1937-м году он вышел на пенсию, но не сидел без дела. Матвей Максимович устроился таровщиком на мельницу.

В 1932-м году Ульяна пошла в первый класс школы №6. Уже в таком юном возрасте она удивляла учителей своей серьезностью, старательностью и упорством. Эти качества характера резко выделяли девчонку из группы ребят-первоклассников. Учеба легко давалась Ульяне, а если вдруг и возникали какие-либо трудности с «гранитом науки», то на выручку приходил характер. С возрастом эти черты лишь усилились. Одноклассники Ульяны вспоминали, что она всегда была очень серьезной, вдумчивой, сдержанной, аккуратной и дисциплинированной. При этом на девчонку никто не повесил ярлык «зануды». Она являлась позитивной и очень деятельной школьницей. Так что нет ничего удивительно, что при переходе из одного класса в следующий, Громова всегда получала похвальные грамоты и являлась примером для одноклассников.

Весной 1940-го года Ульяну приняли в комсомол. А вскоре последовало и первое задание: Громовой необходимо было взять шефство над младшеклассниками. Поскольку Ульяна вела личный дневник, то в нем сохранились ее воспоминания о тех днях. Как оказалось, первый блин вышел комом. Юные октябрята легкомысленно отнеслись к вожатой и решили ее проигнорировать. А Громова основательно подготовилась к встрече: подобрала несколько журналов с рассказами и стихами для внеклассного чтения, но на первое занятие пришло лишь шесть девочек. А вот мальчишек не было. Конечно, Ульяну это расстроило, но сдаваться она не собиралась. Последовало еще несколько встреч. И медленно, постепенно Громова сумела завоевать расположение октябрят. С этим заданием она справилась.

Ульяне было семнадцать лет, когда грянула Великая Отечественная война. Вместе с остальными жителями поселка Громова сначала трудилась в полях, а уже осенью начала помогать врачам и медсестрам в госпитале. Раненых бойцов день ото дня становилось все больше. Работы тоже становилось больше. Но характер помогал Ульяне. Она делала перевязки раненым красноармейцам, читала им газеты и книги, а также отправляла их письма родным. При этом Громова продолжила учебу в школе.

Летом 1942-года Ульяна окончила среднюю школу. Круглой отличницей она не стала, поскольку из-за работы в госпитале ей не всегда удавалось выполнять домашние задания. То лето для Краснодона и всех близлежащих поселков, сел и деревень выдалось тревожным. Среди людей ходили упорные слухи, что враг совсем скоро доберется сюда и займет всю Ворошиловградскую область. Кто-то уезжал, надеясь избежать оккупации, но многие оставались в своих домах. Одни люди верили, что Красная армия не допустит врага на их землю, другим жалко было бросать имущество, а третьим просто некуда было уезжать. Осталось в Первомайке и семейство Громовых. Отец как ветеран русско-японской войны, человек, которому на долю выпало пережить и Первую Мировую войну, и Гражданскую, твердо решил оставаться на месте. Он часто рассказывал своим детям истории о русских героях, которые всегда встречали любые трудности лицом к лицу и ничего не боялись. И семья поддержала Матвея Максимовича. Правда, Ульяну отец все-таки хотел эвакуировать. Но она отказалась.

Вскоре Первомайку заняли немцы. Громовым не повезло, их дом облюбовало несколько вражеских солдат и офицеров. Они поселились в нем, а хозяев заставили жить в сарае. Не пожалели оккупанты и болеющую Матрену Савельевну. Произошедшее Ульяна восприняла как личное оскорбление. Девушка не смирилась с хозяйничавшими в ее доме немцами. Но свои мысли держала при себе, понимая, что за любое слово ее могут казнить. Фашисты с мирными жителями не церемонились. Они чувствовали себя здесь полноценными хозяевами как жизни, так и смерти. Зато Ульяна не стеснялась в выражениях при встрече с предателями, теми, кто решил пойти на сотрудничество с врагами ради собственной выгоды. Родители много раз просили дочь быть более сдержанной, но она не слушалась.

Осенью Ульяна вместе с Анатолием Поповым и Майей Пегливановой организовали в Первомайке подпольную антифашистскую организацию. Вскоре ребята узнали, что не они одни решили бросить вызов оккупантам. Оказалось, что в Краснодоне и близлежащих населенных пунктах появились точно такие же организации. И вскоре они были объединены в одну – «Молодую гвардию».

***

Черты характера, позволявшие Ульяне справляться с трудностями в мирное время, помогли и сейчас. Лидеры «Молодой гвардии» быстро оценили способности Громовой и вскоре избрали ее членом штаба. Ульяна, как и другие девушки-подпольщицы, не оставались в стороне. Они вместе с парнями принимали участие в самых разнообразных боевых операциях. Кроме этого, составляли и распространяли агитационные антифашистские листовки, искали медикаменты и оружие. Отдельным пунктом шла работа с населением на оккупированных территориях. Молодогвардейцы призывали людей не верить немцам и не помогать им.

Довелось Ульяне поучаствовать в спецоперации, назначенной на 7 ноября. Было собрано несколько групп, которые должны были в честь 25-летия Октябрьской революции вывесить красные флаги в нескольких точках Краснодона. Громова вместе с Анатолием Поповым незаметно пробралась к шахте №1 и выполнила боевое задание.

В конце 1942 года положение оккупантов становилось шатким. Успехи Красной армии на фронте привели к тому, что немцы уже подумывали об отступлении с территории Донбасса. Но уйти «не попрощавшись» они не могли. Фашисты хотели нанести как можно больше вреда. И оккупанты всерьез взялись за «Молодую гвардию». И подпольщики оказались к этому не готовы. За несколько месяцев диверсионной деятельности они привыкли к успехам. И о конспирации стали постепенно забывать. И уже в начале января 1943-го начались массовые аресты.

Немецкая контрразведка, полиция, гестапо и жандармерия старались поймать всех подпольщиков. Арестованных молодогвардейцев сначала допрашивали, затем избивали и пытали, а потом снова допрашивали. И так продолжалось по кругу. Одиннадцатого января почти все молодогвардейцы были схвачены, спаслось лишь несколько человек. Среди арестованных оказалась и Ульяна.

Громова и в камере не изменила себе, характер не позволил этого сделать. Она была спокойна и уверенна. Ульяна всеми силами пыталась поддержать соратников, оказавшихся с ней в одной камере. Девушка читала наизусть «Демона» Лермонтова, стараясь отвлечь их от тяжелых мыслей.

Затем последовали допросы и пытки. Но Громова была верна себе. Она ничего не сказала, несмотря на страшные мучения, которые ей уготовили враги.

16 января 1943 года Ульяну и остальных арестованных молодогвардейцев немцы привезли к шурфу шахты №5. Затем их скинули вниз. Поскольку некоторые из подпольщиков были еще живы, оккупанты забросали шахту гранатами…

Всего через месяц Краснодон был освобожден советской армией. Стали известны подробности о расправе над молодогвардейцами. Тела погибших были подняты, а 1 марта подпольщиков с воинскими почестями захоронили в братской могиле в центре Краснодона. Что касается Громовой, то в отчете судмедэкспертизы сказано: «Ульяна Громова, 19 лет, на спине у нее была вырезана пятиконечная звезда, правая рука переломана, поломаны ребра».

Незадолго до казни Ульяна нацарапала прощальную записку на стене камеры:

«Прощайте мама,

Прощайте папа,

Прощайте вся моя родня,

Прощай мой брат любимый Еля,

Больше не увидишь ты меня.

Твои моторы во сне мне снятся,

Твой стан в глазах всегда стоит.

Мой брат любимый, я погибаю,

Крепче стой за Родину свою».

Это послание обнаружила Вера Кротова – подруга Ульяны и ее дальняя родственница. Вера аккуратно переписала прощальную записку Громовой на листок бумаги. Теперь он хранится в музее.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 года Ульяна Громова была удостоена звания Героя Советского Союза посмертно.

Павел ЖУКОВ

Радий Юркин: юный подпольщик «Молодой гвардии»

Радий Юркин считается самым юным участником подпольной организации «Молодая гвардия». Когда немцы оккупировали Краснодон, парню было всего тринадцать лет. Но, несмотря на возраст, Радий играл важную роль в сопротивлении.

Радий Петрович Юркин являлся уроженцем поселка Сорокино, что в Ворошиловградской области. Он родился в сентябре (по другим данным – в январе) 1928 года. Но когда мальчику было всего пять лет, семья перебралась в Великий Суходол, поскольку отца назначили председателем местного сельсовета.

В 1938 году семейство Юркиных вернулось в Сорокино. Радий учился в школе, занимался спортом и мечтал о будущем. В том же году Указом Президиума Верховного Совета УССР поселок Сорокино (включая несколько хуторов, которые были присоединены к нему в 1936-м году) превратился в город областного значения - Краснодон. На тот момент в населенном пункте проживало чуть более двадцати тысяч человек.

С началом Великой Отечественной войны жизнь в городе резко изменилась. Враг стремительно продвигался все дальше и дальше на восток. Жителей охватили упаднические настроения, люди понимали, что скоро немцы доберутся и сюда. Но, конечно, надежда на чудо оставалась. Народ до последнего верил, что беда пройдет мимо. Но чуда не произошло, перевес сил в то время был на стороне немецкой армии.

В июле 1942-го года стало понятно, что оккупация города – это вопрос нескольких дней. Враг уверенно продвигался на восток, захватывая все новые и новые населенные пункты. Трагедия произошла 19 июля. Рано утром жителей Краснодона разбудили звуки техники, въехавшей в город. Самые страшные ночные кошмары стали реальностью…

Очевидцы тех событий вспоминали, что больше всего их тогда испугала немецкая пехота. Вражеские солдаты, шедшие по городу, смотрели на людей, как на своих рабов, а на их дома, как на свою собственность. И жители Краснодона понимали, что ничего не могут с этим поделать. Естественно, как это всегда бывает в критической ситуации, у оккупантов тут же нашлись «верные друзья» из местных. И они стали полицаями, активно сотрудничавшими с гестапо. Но были и те, кто не смирился с немецкой властью. В Краснодоне и близлежащих поселках уже осенью стали появляться разрозненные подпольные группы. А состояли они, в основном, из молодежи, вчерашних школьников и студентов. И через короткое время эти подпольные ячейки сопротивления слились в одну организацию – «Молодую гвардию».

Радий Юркин окончил семь классов шкоды №1 имени Горького. Но в сентябре ему не довелось вернуться в дом знаний. В оккупированном Краснодоне занятия не велись. И мальчишка, несмотря на юный возраст, не смирился с оккупацией. Он примкнул к «Молодой гвардии», оказавшись в подпольной группе, возглавляемой Сергеем Тюлениным. Также в нее входили: Владимир Куликов, Степан Сафонов, Семен Остапенко и Леонид Дадышев. Вместе ребята изготовляли и распространяли агитационные листовки, собирали орудие и боеприпасы, а также разрабатывали и осуществляли диверсии.

Вот, что вспоминал Радий о тех событиях: «В первые дни оккупации запылало здание треста «Краснодонуголь», в котором размещался штаб крупной фашистской воинской части, было сожжено здание городской бани, где размещался крупный интендантский склад врагов. Сергей поручил каждому написать по десять листовок. В действительности это были маленькие листки из ученической тетради всего с несколькими фразами: «Не верьте фашистам! Бейте их!» Листовки мы наклеивали на развешенные по городу приказы фашистского военного командования».

Естественно, оккупантов раздражали подпольщики. Но в начале они не обращали на них особого внимания. Тогда, летом и осенью, немцы не сомневались в успехе военной кампании Третьего рейха. И поэтому, группы подпольщиков не представляли для них серьезной угрозы. Оккупанты считали, что очень скоро движение сопротивления само по себе сойдет на «нет», поскольку поражения Красной армии действовали бы на него удручающе.

Шли месяцы. Положение на фронте начало постепенно приобретать совершенно иную картину. Немецкая машина внезапно начала буксовать. Более того, Красной армии удалось переломить ситуацию в кровопролитной битве за Сталинград. И чаша весов качнулась в сторону Советского Союза. Молодогвардейцы знали об успехах на фронте, поскольку в любую свободную минуту слушали сводки Совинформбюро по радио. И как только узнавали что-то важное, спешили сообщить об этом жителям Краснодона при помощи агитационных листовок.

В тяжелое и трудное время Радий показал себя надежным, смелым и умным подпольщиком. И поэтому в конце октября его приняли в комсомол. Решение принимали Олег Кошевой и Иван Земнухов. Они посовещались и дали «добро». Правда, обзавестись билетом сразу у Радия не получилось. Юркин вспоминал впоследствии, что Кошевой на него серьезно посмотрел и сказал: «Но билет должен оправдать и заслужить».

Радий не испугался. И через несколько дней он, в группе Сергея Тюленина смог успешно пройти испытания. Подпольщикам требовалось вывесить флаг СССР на здании школы №4, приурочив это у 25-летней годовщине Советской власти.

Подпольщики раздобыли полотнище, подготовили гранаты и ночью отправились на задание. Шел сильный дождь, но непогода ребят не смущала. Они незаметно пробрались к школе и вошли через запасной ход. После чего поднялись на чердак. Старшие товарищи именно Радию доверили самое главное – прикрепить полотнище к трубе. И парень справился. И уже наследующий день Юркин получил заветный комсомольский билет.

***

В начале января 1943-го года для молодогвардейцев наступили тяжелые времени. Немцы начали за ними настоящую охоту. Начались массовые аресты. Юркин сначала скрывался в городе, но в феврале решился на побег. И у него, в отличие от многих других подпольщиков, это получилось. Десятого числа он перешел линию фронта и примкнул с Красной армии. А уже четырнадцатого февраля он вместе с танкистами вернулся в Краснодон. Тогда парень и узнал о том, что почти все его боевые товарищи, в том числе и Сергей Тюленин, погибли от рук оккупантов.

Радий остался в армии и продолжил борьбу с врагом. А в сентябре того же года ЦК ВЛКСМ направил его на учебу в Военно-Морское авиационное училище. Что интересно, у парня не было аттестата, поскольку он успел окончить лишь семь классов. Но для него сделали исключение, допустив до вступительных испытаний. С ними Радий справился и стал курсантом, самым молодым в потоке. Но никаких проблем это не доставило. Все знали, что за плечами у Юркина «Молодая гвардия». И парень не подвел. По воспоминаниям сокурсников, его первым из группы допустили к полетам.

Радий окончил училище в начале 1945-го года. И сразу же был отправлен на Тихоокеанский флот. А вскоре бывший молодогвардеец сражался с японскими войсками. На тот момент Радий Петрович уже получил несколько высоких правительственных наград, например, орден Красной Звезды и медаль «Партизану Отечественной войны».

Радию Петровичу было всего восемнадцать лет, когда он удостоился новой награды – медали «За победу над Японией».

После окончания войны, Юркин остался в армии. Поступил в Военно-морское авиационное училище в Ейске. И будучи студентом его избрали членом Краснодарского краевого комитета комсомола. Также Радий Петрович являлся делегатом одиннадцатого съезда ВЛКСМ. Но в Краснодарском крае Юркин пробыл недолго. Военная дорога привела его сначала в краснознаменный Балтийский флот, а позже – в Черноморский.

В 1957 году по состоянию здоровья Радий Петрович ушел в запас. Вариантов для проживания у него было предостаточно, но бывшего молодогвардейца тянуло в родной Краснодон. Город, где прошла его фронтовая молодость, где были похоронены его друзья. Юркин занимался общественной деятельностью: постоянно встречался со школьниками и студентами, рассказывая им о деятельности «Молодой гвардии». Вообще, история подвига молодогвардейцев стала для Радия Петровича главным делом. Он часто бывал в разных городах Советского Союза, где встречался с молодежью. И ни один разговор не обходился без воспоминаний о подпольной организации.

16 июля 1975 года Радия Петровича не стало. Умер он во время работы в музее «Молодой гвардии» в Краснодоне. Перед смертью он успел сделать магнитофонную запись, в которой делился воспоминаниями о жизни в оккупированном городе. Похоронили бывшего молодогвардейца на местном кладбище.

Павел ЖУКОВ

Свежие комментарии